今早起來check我的Google Reader,發現書蠹精(大陸國圖採編主任)的一份投影片講義(「文獻資源建設概論」)寫得很精要又明瞭,現引介一下。

书蠹精的博文参加新员工培训說到:“给新员工讲了半天资源建设概论,主要是采访工作实践中的一些基本知识。最后还讲了一些编目的宏观思想和最新进展,让大家知道这个领域有多深,也希望有兴趣的人能早日进入这个领域。

采访和编目工作是实践性很强的工作,光谈理论是没有用的,最好就是一面干一面学,进行在岗培训,然后有机会在理论上再提高一步。

采编工作尽管比较枯燥,但还是有不少人喜欢这种工作,入门以后只要花工夫,也可以出不少成果。国家图书馆历史上靠采编成家的专家也真不少。”

讲义:http://docs.google.com/Presentation?id=dtqzcmn_117dwx8zdc5

我摘取了講義中令我印象深刻的部分並轉成繁體字:

[講題]文獻資源建設概論 顧犇([大陸國圖]中文採編部)

*文獻資源建設基礎知識 (p.3)

出版物類型、印刷型出版物的裝訂形式、標準號、各種載體的比較

*國際標準書號在中國和外國(p.10)

國際上:唯一性、銷售的代碼

中國:出版資源、不唯一

*中國標準書號 (p.12)

1987年1月1日起實施。1988年1月1日完全取代原用的統一書號。

兩部分:

第一部分為ISBN,是主體部分;第二部分為《中國圖書館圖書分類法》基本大類類號和種次號。

例子:ISBN 7-144-00316-X/TP·340

*各種載體的比較(p.14)(詳原圖)

*電子資源的問題(p.15)

保存介質:磁片、磁帶、光碟……、作業系統:MS-DOS, Windows95 …、

存取設備:286, 386, 奔騰……、儲存格式:TXT, DBF, XLS …、通用的格式:PDF等

*文獻資源建設理論(p.17-18)

圖書選擇評分法:麥考文(Lionel Roy McColvin, 1896-1976):圖書價值和社會價值的結合

社會調查選擇說:維拉德(J.H. Wellard) [註]

阮岡納贊(Shiyali Ramamrita Ranganathan, 1892-1972):1、書是為了用的;2、每個讀者有其書;3、每本書有其讀者;4、節省讀者的時間;5、圖書館是一個生長的有機體。

*國家圖書館文獻資源建設政策(p.21)

《國家圖書館文獻采選條例》(2002年):

總原則是:中文求全,外文求精;國內出版物求全,國外出版物求精;多品種,少複本。

*文獻的選擇:一般原則(p.26)

分類與主題、出版社類型、文獻內容的重要性、時代特徵、地理特徵、讀者物件、出版社的重要性、語言、價格、使用率

*文獻編目工作簡介(通俗語言)(p.35)

· 什麼是編目?

· 編目工作有哪些層次?

· 如何開始學習編目?

· 什麼是編目規則?

· 什麼是MARC格式?

*如何開始學習編目?(p.38)

首先,要有一個圖書館編目系統。

--大型圖書館一般採用國際著名的圖書館系統,例如Aleph500等。

--小型圖書館有些採用國內開發的系統,例如丹誠、ILAS、匯文等。

第二: 學習編目規則、學習MARC格式、實踐

*編目領域的熱點問題(p.41)

FRBR:書目記錄的功能需求、ISBD:國際標準書目著錄、ICP:國際編目原則、

RDA:資源描述和檢索、VIAF:虛擬國際規範文檔、數位資源的編目……

*參考書目(p.42)

顧犇:“文獻編目領域中的機遇和挑戰”, 《圖書館建設》,2008年第4期,第74-75頁.

顧犇(翻譯):國際標準書目著錄(統一版). 北京 : 北京圖書館出版社, 2008.

高紅(編著):編目思想史. 北京 : 北京圖書館出版社, 2008.

國際圖聯書目控制部2008年魁北克大會發言(中文稿)

圖書館編目熱點問題

---------------------------------------------------------------------------------------

我想這份講義不僅可供編目館員可參考,也可以讓其他人易於了解編目工作的要點。

感謝顧先生!希望我們這邊的編目主任或組長(主管)也多多blogging!

[註] 麥考文及維拉德 的思想見文獻資源建設研究進展(PDF)或HTML檔

(rev 9/29 00:29)

2008/09/28

2008/06/28

書目資料二三事

● 書目資料的再利用

看到圖書館觀點的Library 2.0 不是傳統圖書館的修修補補一文,談到新書書目資料等問題,Ted提到“Library 2.0 的討論…好像沒有人談圖書館與其供應商(書商、出版社)之間運作的改進?”其實是有的,編目的觀念、作法流程、MARC格式都在變動中。

現就自己過去的經驗及近來的一些新訊,提出供大家參考:

圖書館與書商之間

許多書商都會主動提供新出版品的目錄供圖書館來挑選所需。但查核圖書館是否有複本的工作(此工作有時並不如想像中容易!),大多要由圖書館自己來做(也有書商可為圖書館代勞的)。

圖書館訂書時,可向書商提出MARC書目記錄的需求,書商會將書及MARC書目檔一起交貨(也有圖書館要求連書本上的“書標”都要貼好)(當然需求不同,收費也會不同),圖書館便可將MARC書目轉入自己的ILS資料庫中。各館對書目品質的要求不同,尤其書商原編的水準不一。但中文書不論是圖書館或書商,大多會從NBINet下載書目記錄(稱之“抄編”/copy cataloging)。至於執行上,我想應會發展出較理想的方式(如:藉助程式去抓取)?

NBINet資料庫中的書目資料是由許多圖書館合作建立的(國圖是主力),國內書商所建的書目資料,目前似乎並未被圖書館再利用(?) [註1] 而在美國已在進行書目資料供應鏈(supply chain)串連的工作 ,也就是圖書館利用書商或出版者已建立的(部分)書目資料 [註2] ,避免重覆建立書目資料,以節省成本。

●NBINet進行字碼轉換(轉為Unicode)

全國圖書書目資訊網(National Bibliographic Information Network, NBINet)是台灣的圖書資料聯合目錄資料庫,其中書目記錄約有730萬筆(至2008年5月)。

國圖的NBINet資料庫將轉換為Unicode相關說明,其中提到:

“為了讓龐大的NBINet聯合目錄資料採用符合國際趨勢的Unicode,並推動臺灣地區圖書館界共同採用一致的國際標準,國家圖書館書目資訊中心(以下簡稱「書目中心」)自2004年開始,召集圖書館組成「Unicode工作小組」,並積極集會討論解決字碼相關問題,為聯合目錄及各圖書館目錄資料的字碼轉換進行準備 …除轉換所需的字碼對照表編製以外,由於許多圖書館長期以來經由各種途徑,轉錄聯合目錄的書目資料,資料格式改變勢必會影響圖書館作業流程,書目中心過去一年間在各種合作館會議場合,也預先說明字碼轉換計畫,以便圖書館儘早因應。”

“97年7月:正式進行聯合目錄資料轉換。資料庫進行轉換及索引重整約須3日,為加速轉換處理作業,並避免查詢結果出現異常狀況,擬於轉換期間暫停資料查詢及下載服務。實際轉換作業日期將提前於網頁公布。”

“一般轉錄MARC資料使用者-- NBINet的Big5介面WebOPAC停用,請改由NBINet的Unicode WebOPAC查詢並轉出MARC格式書目紀錄,再透過本館提供之字碼轉換程式(http://cmarcxml.ncl.edu.tw/page/meeting.asp?pagetitle)轉換為所需的內碼。”

[註1] 國圖正在規劃新平台,參見 全國新書資訊月刊(97年3月) 、 如何用ISBN資料庫催化出版產業的新動力 (老貓學出版)。

看到圖書館觀點的Library 2.0 不是傳統圖書館的修修補補一文,談到新書書目資料等問題,Ted提到“Library 2.0 的討論…好像沒有人談圖書館與其供應商(書商、出版社)之間運作的改進?”其實是有的,編目的觀念、作法流程、MARC格式都在變動中。

現就自己過去的經驗及近來的一些新訊,提出供大家參考:

圖書館與書商之間

許多書商都會主動提供新出版品的目錄供圖書館來挑選所需。但查核圖書館是否有複本的工作(此工作有時並不如想像中容易!),大多要由圖書館自己來做(也有書商可為圖書館代勞的)。

圖書館訂書時,可向書商提出MARC書目記錄的需求,書商會將書及MARC書目檔一起交貨(也有圖書館要求連書本上的“書標”都要貼好)(當然需求不同,收費也會不同),圖書館便可將MARC書目轉入自己的ILS資料庫中。各館對書目品質的要求不同,尤其書商原編的水準不一。但中文書不論是圖書館或書商,大多會從NBINet下載書目記錄(稱之“抄編”/copy cataloging)。至於執行上,我想應會發展出較理想的方式(如:藉助程式去抓取)?

NBINet資料庫中的書目資料是由許多圖書館合作建立的(國圖是主力),國內書商所建的書目資料,目前似乎並未被圖書館再利用(?) [註1] 而在美國已在進行書目資料供應鏈(supply chain)串連的工作 ,也就是圖書館利用書商或出版者已建立的(部分)書目資料 [註2] ,避免重覆建立書目資料,以節省成本。

●NBINet進行字碼轉換(轉為Unicode)

全國圖書書目資訊網(National Bibliographic Information Network, NBINet)是台灣的圖書資料聯合目錄資料庫,其中書目記錄約有730萬筆(至2008年5月)。

國圖的NBINet資料庫將轉換為Unicode相關說明,其中提到:

“為了讓龐大的NBINet聯合目錄資料採用符合國際趨勢的Unicode,並推動臺灣地區圖書館界共同採用一致的國際標準,國家圖書館書目資訊中心(以下簡稱「書目中心」)自2004年開始,召集圖書館組成「Unicode工作小組」,並積極集會討論解決字碼相關問題,為聯合目錄及各圖書館目錄資料的字碼轉換進行準備 …除轉換所需的字碼對照表編製以外,由於許多圖書館長期以來經由各種途徑,轉錄聯合目錄的書目資料,資料格式改變勢必會影響圖書館作業流程,書目中心過去一年間在各種合作館會議場合,也預先說明字碼轉換計畫,以便圖書館儘早因應。”

“97年7月:正式進行聯合目錄資料轉換。資料庫進行轉換及索引重整約須3日,為加速轉換處理作業,並避免查詢結果出現異常狀況,擬於轉換期間暫停資料查詢及下載服務。實際轉換作業日期將提前於網頁公布。”

“一般轉錄MARC資料使用者-- NBINet的Big5介面WebOPAC停用,請改由NBINet的Unicode WebOPAC查詢並轉出MARC格式書目紀錄,再透過本館提供之字碼轉換程式(http://cmarcxml.ncl.edu.tw/page/meeting.asp?pagetitle)轉換為所需的內碼。”

[註1] 國圖正在規劃新平台,參見 全國新書資訊月刊(97年3月) 、 如何用ISBN資料庫催化出版產業的新動力 (老貓學出版)。

[註2] 最近的一份重要文件(PDF) -- 美國國會圖書館回應“未來的書目控制工作小組”之報告 On the Record,其中第一章(增進書目生產與管理的效率)的1.1 即是建議減少重覆性工作(Eliminate Redundancies) ,指出圖書館方面要利用書商或出版商已有的書目資料;另,編目精靈的OCLC的新一代编目产品 ,亦提及OCLC的一項計畫 -- 將書商的ONIX格式的書目資料轉為MARC格式加以利用。

Labels:

Cataloging,

LIS -- technical

2007/12/24

遠洋過客

現今的資訊組織(在Web2.0環境)無疑將邁向知識組織(在語義網環境)的方向。

大陸旅美傑出學者曾蕾(Marcia Lei Zeng)關於知識組織系統(Knowledge Organization Systems, KOS)的演講投影片資料,很值參考。現列出一些:

1. 去年(2006)8月台大圖資系舉辦的「數位圖書館發展國際研討會」,講”Knowledge Organization Systems for Indexing, Browsing, and Retrieval”(PDF)

2. 2007.12.21於上海演講 網頁

[2007.1.17補充] 在上海演講的投影片見Keven's blog之曾蕾教授提供的两个演示稿。

或參考其個人網頁Marcia Lei Zeng's Presentations。另她的部落格署名“遠洋過客”。

上述資料豐富且取閱方便,很值參閱,感謝遠洋過客!

[其他參考資料]

數位圖書館發展國際研討會 (Library Views)

2006年数字图书馆前沿问题高级研讨班 網址

聽曾蕾教授报告有感(一) (Keven's Blog)

數位圖書館的知識組織之基礎研究 (PDF)(陳淑君)

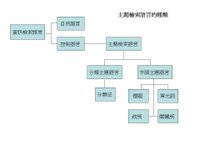

(圖取自曾蕾“在瀏覽和檢索界面設計中利用知識組織系統(KOS)”(PPT) p.3 & p.17)

大陸旅美傑出學者曾蕾(Marcia Lei Zeng)關於知識組織系統(Knowledge Organization Systems, KOS)的演講投影片資料,很值參考。現列出一些:

1. 去年(2006)8月台大圖資系舉辦的「數位圖書館發展國際研討會」,講”Knowledge Organization Systems for Indexing, Browsing, and Retrieval”(PDF)

2. 2007.12.21於上海演講 網頁

[2007.1.17補充] 在上海演講的投影片見Keven's blog之曾蕾教授提供的两个演示稿。

或參考其個人網頁Marcia Lei Zeng's Presentations。另她的部落格署名“遠洋過客”。

上述資料豐富且取閱方便,很值參閱,感謝遠洋過客!

[其他參考資料]

數位圖書館發展國際研討會 (Library Views)

2006年数字图书馆前沿问题高级研讨班 網址

聽曾蕾教授报告有感(一) (Keven's Blog)

數位圖書館的知識組織之基礎研究 (PDF)(陳淑君)

(圖取自曾蕾“在瀏覽和檢索界面設計中利用知識組織系統(KOS)”(PPT) p.3 & p.17)

Labels:

LIS -- technical

2007/12/11

FoBC總結報告(草案)及一些異議

美國國會圖書館的未來的書目控制工作小組(Working Group on the Future of Bibliographic Control, 簡稱FoBC)已於2007.11.13提出口頭總結報告(草案)、11月底公布了書面總結報告(草案)。 從11/13 會議實況網路塞爆及其後多方的意見/評論,可想見圖書館社群多麼關注此議題及LC的未來舉動。

總結報告(草案)內容計約40頁(目次見[註1]),至12月15日止接受公眾意見,預計2008.1.9會有正式報告交予LC。現在以Karen Coyle較簡要的與會筆記Future of Bibliographic Control,LC, 11/13 ,來初步了解此報告草案的重點內容。

Coyle提到:總結圖書館社群需有三項結構性的大改變(觀念上的改變):

1.重新定義書目控制,應廣及所有各類資料、多樣的使用者、各種不同的資訊取得管道。

2.書目世界(bib. universe)包括各種參與者,包括營利組織團體。

3. LC與其他圖書館或非圖書館機構為夥伴關係,共同追求圖書館社群的目標。

報告的建議事項可歸納為五個方面(五大項):

1. 增加書目產生的效率:減少重複性工作、利用生產鏈已有的書目記錄、檢視造成書目共享的障礙。增加更多機構合作建立書目記錄及權威記錄,使更多機構分擔職責。

2. 努力於(或轉移力量於)稀有或獨特館藏的取用:這類資料[應有]整合式查詢、數位化這類資料以擴大提供取用。

3. 關於技術(technology)的定位 -- 網路不僅是我們的技術平台,也是我們標準規範的平台。我們的使用者不僅有人們,還有與圖書館資料有互動的“應用[界面/軟體]”(applications that interact with library data):發展一個較有彈性及擴充性的詮釋資料載體[格式],以便能與非圖書館的應用相溝通交換。在標準製訂之前及之中,應做投資回報的分析及使用測試。

4. 對我們圖書館社群的未來而言,[需]對資源(resources)做質與量化的分析、實現[發揮]FRBR框架所提供的潛力:提供更具價值的資訊、鼓勵讀者與書目資料的互動、從我們所提供的服務中,利用統計性或電腦擷取的相關資訊。

4.2實現FRBR:FRBR極具潛力,但至今未被測試(untested),RDA以FRBR為基礎,但FRBR本身並未被清楚的了解。因此建議在對FRBR沒有更多調查前,RDA工作應暫緩。(no further work be done on RDA until there has been more investigation of FRBR and the basis it provides for bibliographic metadata.)

4.3 優化LCSH:鼓勵對LCSH作分析,走向一種較多層面主題系統(a more facetted subject system)。資料數位化後,藉由電腦分析將有助於標題的製訂。

5. 經由教育及計量/評量學(metrics)的發展來強化圖資學專業。

Coyle文章最後提到LC的Barbara Tillett在會議上說到:報告中許多建議,LC已在做或已拒絕掉類似的[建議]事情。Coyle認為LC並未讓圖書館社群充分知道他們所做。這顯示了工作小組與LC間,在溝通、了解上似有落差。

在眾多評論中[註2],身為RDA/DCMI重要人物的 D. Hillmann也發表了詳細的評論。

這份報告草案最引發議論的可能就是第三項的3.2(關於標準),提到標準製訂的程序/方式及RDA的訂定應暫緩;以及第四項的4.2(FRBR的實現),提到FRBR需更多的測試,不然僅能視作理論的模型。(見報告p.25, p.29 或 The FRBR Blog's WoGroFuBiCo sections 4.2 and 3.2) 異議者認為RDA的製訂是種不斷重覆修正的過程,我們不能等完全就序再訂出個“完美”的標準。至於FRBR,的確是個理論框架,但確是書目世界中重要的觀念模型,而如何實現於資訊組織實作上?除RDA採的方法外,也還有其他取徑在進行中。

就如撰寫此份報告草案的工作小組的一封信上所言,圖書館社群中有能力的圖書館應共同合作,引導眾圖書館過渡到未來的世界(Web/Internet的環境、不同的使用習性及需求、不同的資源形態…),讓圖書館仍扮演與社會密切相關的資訊提供者。

而國內圖書館界又將如何回應?還是只能追隨國外的腳步?

[註1]

Report on the Future of Bibliographic Control(Draft for Public Comment) November 30, 2007

TABLE OF CONTENTS

Introduction ……………………………………………………………………………… 1

Background ……………………………………………………………………………… 3

Guiding Principles ……………………………………………………………………… 7

Findings and Recommendations

1. Increase the Efficiency of Bibliographic Production ………………………………11

1.1. Eliminate Redundancies …………………………………………………………… 11

1.2. Increase Distribution of Responsibility for Bibliographic Record Production…14

1.3. Collaborate on Authority Record Creation ……………………………………… 16

2. Enhance Access to Rare and Unique Materials ……………………………………19

2.1. Make the Discovery of Rare and Unique Materials a High Priority ……………20

2.2. Streamline Cataloging for Rare and Unique Materials, Emphasizing Greater Coverage and Access to a Greater Number of Items …………………………………………………20

2.3. Integrate Access to Rare and Unique Materials with Other Library Materials....21

2.4. Encourage Digitization to Allow Broader Access …………………………………21

2.5. Share Access to Unique Materials …………………………………………………21

3. Position our Technology for the Future ……………………………………………21

3.1. The Web as Infrastructure …………………………………………………………21

3.2. Standards ……………………………………………………………………………24

4. Position our Community for the Future …………………………………………….26

4.1. Design for Today's and Tomorrow's User ………………………………………26

4.2. Realization of FRBR ………………………………………………………………29

4.3. Optimize LCSH for Use and Reuse ………………………………………………30

5. Strengthen the Library and Information Science Profession ……………………33

5.1. Build an Evidence Base ……………………………………………………………33

5.2. Design LIS Education for Present and Future Needs …………………………34

Acronyms and Initialisms Used in the Report ………………………………………37

[註2] The FRBR Blog’s Pre-WoGroFuBiCo Roundup 也值參考。還有編目精靈的《书目控制未来报告》(草案)解读。

總結報告(草案)內容計約40頁(目次見[註1]),至12月15日止接受公眾意見,預計2008.1.9會有正式報告交予LC。現在以Karen Coyle較簡要的與會筆記Future of Bibliographic Control,LC, 11/13 ,來初步了解此報告草案的重點內容。

Coyle提到:總結圖書館社群需有三項結構性的大改變(觀念上的改變):

1.重新定義書目控制,應廣及所有各類資料、多樣的使用者、各種不同的資訊取得管道。

2.書目世界(bib. universe)包括各種參與者,包括營利組織團體。

3. LC與其他圖書館或非圖書館機構為夥伴關係,共同追求圖書館社群的目標。

報告的建議事項可歸納為五個方面(五大項):

1. 增加書目產生的效率:減少重複性工作、利用生產鏈已有的書目記錄、檢視造成書目共享的障礙。增加更多機構合作建立書目記錄及權威記錄,使更多機構分擔職責。

2. 努力於(或轉移力量於)稀有或獨特館藏的取用:這類資料[應有]整合式查詢、數位化這類資料以擴大提供取用。

3. 關於技術(technology)的定位 -- 網路不僅是我們的技術平台,也是我們標準規範的平台。我們的使用者不僅有人們,還有與圖書館資料有互動的“應用[界面/軟體]”(applications that interact with library data):發展一個較有彈性及擴充性的詮釋資料載體[格式],以便能與非圖書館的應用相溝通交換。在標準製訂之前及之中,應做投資回報的分析及使用測試。

4. 對我們圖書館社群的未來而言,[需]對資源(resources)做質與量化的分析、實現[發揮]FRBR框架所提供的潛力:提供更具價值的資訊、鼓勵讀者與書目資料的互動、從我們所提供的服務中,利用統計性或電腦擷取的相關資訊。

4.2實現FRBR:FRBR極具潛力,但至今未被測試(untested),RDA以FRBR為基礎,但FRBR本身並未被清楚的了解。因此建議在對FRBR沒有更多調查前,RDA工作應暫緩。(no further work be done on RDA until there has been more investigation of FRBR and the basis it provides for bibliographic metadata.)

4.3 優化LCSH:鼓勵對LCSH作分析,走向一種較多層面主題系統(a more facetted subject system)。資料數位化後,藉由電腦分析將有助於標題的製訂。

5. 經由教育及計量/評量學(metrics)的發展來強化圖資學專業。

Coyle文章最後提到LC的Barbara Tillett在會議上說到:報告中許多建議,LC已在做或已拒絕掉類似的[建議]事情。Coyle認為LC並未讓圖書館社群充分知道他們所做。這顯示了工作小組與LC間,在溝通、了解上似有落差。

在眾多評論中[註2],身為RDA/DCMI重要人物的 D. Hillmann也發表了詳細的評論。

這份報告草案最引發議論的可能就是第三項的3.2(關於標準),提到標準製訂的程序/方式及RDA的訂定應暫緩;以及第四項的4.2(FRBR的實現),提到FRBR需更多的測試,不然僅能視作理論的模型。(見報告p.25, p.29 或 The FRBR Blog's WoGroFuBiCo sections 4.2 and 3.2) 異議者認為RDA的製訂是種不斷重覆修正的過程,我們不能等完全就序再訂出個“完美”的標準。至於FRBR,的確是個理論框架,但確是書目世界中重要的觀念模型,而如何實現於資訊組織實作上?除RDA採的方法外,也還有其他取徑在進行中。

就如撰寫此份報告草案的工作小組的一封信上所言,圖書館社群中有能力的圖書館應共同合作,引導眾圖書館過渡到未來的世界(Web/Internet的環境、不同的使用習性及需求、不同的資源形態…),讓圖書館仍扮演與社會密切相關的資訊提供者。

而國內圖書館界又將如何回應?還是只能追隨國外的腳步?

[註1]

Report on the Future of Bibliographic Control(Draft for Public Comment) November 30, 2007

TABLE OF CONTENTS

Introduction ……………………………………………………………………………… 1

Background ……………………………………………………………………………… 3

Guiding Principles ……………………………………………………………………… 7

Findings and Recommendations

1. Increase the Efficiency of Bibliographic Production ………………………………11

1.1. Eliminate Redundancies …………………………………………………………… 11

1.2. Increase Distribution of Responsibility for Bibliographic Record Production…14

1.3. Collaborate on Authority Record Creation ……………………………………… 16

2. Enhance Access to Rare and Unique Materials ……………………………………19

2.1. Make the Discovery of Rare and Unique Materials a High Priority ……………20

2.2. Streamline Cataloging for Rare and Unique Materials, Emphasizing Greater Coverage and Access to a Greater Number of Items …………………………………………………20

2.3. Integrate Access to Rare and Unique Materials with Other Library Materials....21

2.4. Encourage Digitization to Allow Broader Access …………………………………21

2.5. Share Access to Unique Materials …………………………………………………21

3. Position our Technology for the Future ……………………………………………21

3.1. The Web as Infrastructure …………………………………………………………21

3.2. Standards ……………………………………………………………………………24

4. Position our Community for the Future …………………………………………….26

4.1. Design for Today's and Tomorrow's User ………………………………………26

4.2. Realization of FRBR ………………………………………………………………29

4.3. Optimize LCSH for Use and Reuse ………………………………………………30

5. Strengthen the Library and Information Science Profession ……………………33

5.1. Build an Evidence Base ……………………………………………………………33

5.2. Design LIS Education for Present and Future Needs …………………………34

Acronyms and Initialisms Used in the Report ………………………………………37

[註2] The FRBR Blog’s Pre-WoGroFuBiCo Roundup 也值參考。還有編目精靈的《书目控制未来报告》(草案)解读。

Labels:

FRBR,

LIS -- technical,

rda

2007/08/03

未來的書目控制工作小組第三次會議

美國國會圖書館的未來的書目控制工作小組(Working Group on the Future of Bibliographic Control, 簡稱FoBC)第三次公眾聽證會的主題為「與書目資料相關的經濟及組織機構之議題」(Economics and organization of bibliographic data)(議程及講者之書面資料),會議的背景資料提到:

第一次會議是關於誰在使用書目資料及如何使用,而有效的資訊檢索(不論經由何種方式)需要的是較多而非較少的[書目]資料(more data, not less),且資料越有權威控制越好。第二次會議提到:為充分實現[發揮]圖書館書目性結構及標準([bibliographic structures and standards])的價值,它們必需成為網路資源、更可被取用(more accessible);與圖書館社群之外的社群充分合作、諮詢,以更新現有的書目性結構及標準。此次會議的目的是要了解成員們(stakeholders)的經濟及組織之相關需求及挑戰(在建立、維護、分享及支持詮釋資料及其標準方面),stakeholders包括圖書館、書目資料供應者、組織(LC、PCC、JSC-RDA等等)。工作小組想要了解成員們對下述問題的觀點:1)在第二次會議中將編目歸為公共資產(public good) -- 意味它是公共服務、不管其花費。然而,實際上成員們都受預算的限制,成員們有哪些經濟上的挑戰呢?在[書目]品質與經費限制上如何取捨?2)不同類型成員們在編目實作上的相同及差異點、所面臨的挑戰、如何互相協作以面對挑戰? 3)不同的國家性及國際性的組織正負責發展及支持書目標準,這些組織的安排是否支持現今的需求?如何改進? 4)以前的會議討論過應將書目資料充分的融入web的結構內,從設計[者]的角度要如何將資料由“封閉的資料儲倉”(data silos)轉至資料服務(data services)?需考慮組織上及經濟上的哪些因素? 5)LC對於美國及之外國家在書目控制上很重要,在此不斷發展的環境中LC應扮演何種角色?

.

[會議摘要]重點如下:

LC正進行一項大的策略性計畫,欲提供更有效率及最佳成本的服務,同時也希望了解廣大圖書館社群的回響。

首先Lugg(一位圖書館顧問)提到書目控制的費用包括:重覆及不需要的工作流程、建立原始MARC記錄、MARC格式、詮釋資料及資料庫的維護、管理待編存貨(backlogs)、失去利用編目專長去創造利益的機會。

演講者們的共識為 -- 為克服編目上沒有效率的問題,在編目上不要追求那麼完美、直接接受其他成員(圖書館、廠商等)的書目資料,不再作校訂。

書目記錄的原始建立者並未得到利用此記錄者任何經濟上的回饋,這是欠公平的。但為減低費用、提高效率,圖書館必須合作分享,然而如何公平分攤書目記錄建立的成本問題還待解決。

有多名講者提到MARC格式的沒有效率及重覆性的缺失。

數位館藏的待編存貨(backlogs)不易察覺,更值注意。

Lugg也談到“機會成本”(opportunity cost),意即圖書館應將人力從例行事務轉移至能創造價值的機會上,將編目專長用於特殊館藏、機構典藏、學位論文、非MARC詮釋資料計畫…等。

來自PCC、索摘服務者(A&I)、LC等人都提到加強與廠商、出版者或國外相關單位的合作,以改進書目控制的效率問題。對於有些圖書館因無法付得起成為OCLC會員[所需]費用,OCLC正謀求解決之道,讓其服務可廣泛被利用。

利用上游([資源供應者,如出版者…])已有的詮釋資料,再由其他團體增加價值,這樣可獲廣泛收益。

LC說明其重整採編工作流程以提昇效率,技術工作人員(technicians)負責記述編目、專業編目員的重點在權威控制、主題分析、分類及數位資源。這需要更多人員熟悉編目實作,也涉及教育訓練及其經費的問題。

有人提到需鼓勵圖書館(機構)建立最初(第一筆,original)的書目記錄供大家分享,而不是等著其他圖書館來建立,並建議OCLC採報償初建者的方式。

自動化的措施(如:自動索引程式)有助提昇編目效率,該種程式能提供建議的索引詞彙以供編目員作抉擇。

●Karen Coyle也有兩篇文章[1]報導這次會議,摘要其中重點:

會議大部分在談論編目的高昂費用(high cost of cataloging)。建議的解決方法主要有下面五方面:

1. 願意接受“不完美”(imperfection):抄錄編目(copy cataloging)不再作進一步檢查、只去注重那些對資訊檢索重要處([重要的書目資料])。

2. 花較少精力在容易的項目上(如:新近出版的書),如此才能花較多精力在特殊的項目上(如:檔案類或數位資料)。

3. 使用採購資料時書商所提供的編目資料。

4. 尋找新的夥伴:建議圖書館與出版者(在供應鏈早期即)合作建立詮釋資料。

5. 加強合作編目。

然而,會議上許多言論顯示要在真實世界中實踐上述這些建議是何其困難。另外,有趣的是 -- 無人願意放棄權威控制(authority control),甚至想要擴展應用到其他領域(如:論文資料庫)。會上對於社會性標籤(social tagging)的構想有負面的反應。對於利用全文(full text)於編目上([產生書目資料])的可能性並沒有很多的討論。

總結而言,看來並沒有一個解決方法真正能解決大部分的問題。許多建議是屬細節性的,可減少些許編目的時間,但並沒有真正改變我們[原本]做事的方式,[也就是]沒有真正革命性的想法被提出來。

------------------------------------------------------------------------------------------------

看了上列資訊好像沒有太大突破性,倒是Yee對WGFoBC的書面意見(testimony)[2]值得大家反思,她提到構成圖書館專業基礎的兩個重要元素(專長)為 -- 傳播知識;人為的資訊組織(human intervention for the organization of information, commonly known as cataloging)。圖書館專業的大目標是教育民眾、保存文化記錄及支援學術研究 … Google及亞馬遜(Amazon.com)是商業團體,他們的目標是營利而非上述圖書館追求者,他們為增加利潤是會限制人涉及的資訊組織[行為] … 最後她提到我們最大的威脅不是來自網際網路,而是眾多圖書館員及領導者,他們不能抓住此專業及資訊組織[行為]的本質、有著低落的自身形象、目錄設計者不了解書目記錄及使用者的性質 …(the threats to our profession are not from the Internet per se, which is just another tool we can use to do our jobs better... The real threats are posed by the large number of our fellow librarians, including prominent leaders in the profession, who do not grasp the nature of our profession and the fact that human intervention for information organization is at its core; the low self-image those librarians have; and the failure of online catalog designers to learn about the nature of catalog records and the nature of catalog users …) 。將資訊組織的工作交給追求利潤的商業團體,對大眾能自由及平等取得資訊(資訊乃社會共同資產)是不利的(窮者無法取得一些資訊),圖書館應作民主地取用資訊的把關者。(部分為意譯,請參閱原文最末段)

[感想]

圖書館與Google等商業性資訊服務團體在本質上是不同的,我想這點圖書館界的人們不能不察。我們亟需改革現用的資訊組織結構與標準,以便切合環境、不致遙遙落後,應取法Google甚web2.0等運用的科技、觀念或精神,但這還不夠,圖書館服務應有更大的面向、理念與使命吧!

[註1] Meeting 3, Briefly 及 FoBC Meeting 3, Detailed Notes 。

[註2] Will The Response Of The Library Profession To The Internet Be Self-Immolation? (圖書館專業對網際網路的反應是種自我犧牲嗎?) by Martha M. Yee, with a great deal of help from Michael Gorman

[其他參考資料]

Cataloging Futures (blog)

Economics and Organization of Bibliographic Data (Schenizzle blog)

LC研討未來的書目控制問題 (秋聲Blog)

LC未來的書目控制工作小組第二次會議摘要 (秋聲Blog)

rev on 2007/08/04

第一次會議是關於誰在使用書目資料及如何使用,而有效的資訊檢索(不論經由何種方式)需要的是較多而非較少的[書目]資料(more data, not less),且資料越有權威控制越好。第二次會議提到:為充分實現[發揮]圖書館書目性結構及標準([bibliographic structures and standards])的價值,它們必需成為網路資源、更可被取用(more accessible);與圖書館社群之外的社群充分合作、諮詢,以更新現有的書目性結構及標準。此次會議的目的是要了解成員們(stakeholders)的經濟及組織之相關需求及挑戰(在建立、維護、分享及支持詮釋資料及其標準方面),stakeholders包括圖書館、書目資料供應者、組織(LC、PCC、JSC-RDA等等)。工作小組想要了解成員們對下述問題的觀點:1)在第二次會議中將編目歸為公共資產(public good) -- 意味它是公共服務、不管其花費。然而,實際上成員們都受預算的限制,成員們有哪些經濟上的挑戰呢?在[書目]品質與經費限制上如何取捨?2)不同類型成員們在編目實作上的相同及差異點、所面臨的挑戰、如何互相協作以面對挑戰? 3)不同的國家性及國際性的組織正負責發展及支持書目標準,這些組織的安排是否支持現今的需求?如何改進? 4)以前的會議討論過應將書目資料充分的融入web的結構內,從設計[者]的角度要如何將資料由“封閉的資料儲倉”(data silos)轉至資料服務(data services)?需考慮組織上及經濟上的哪些因素? 5)LC對於美國及之外國家在書目控制上很重要,在此不斷發展的環境中LC應扮演何種角色?

.

[會議摘要]重點如下:

LC正進行一項大的策略性計畫,欲提供更有效率及最佳成本的服務,同時也希望了解廣大圖書館社群的回響。

首先Lugg(一位圖書館顧問)提到書目控制的費用包括:重覆及不需要的工作流程、建立原始MARC記錄、MARC格式、詮釋資料及資料庫的維護、管理待編存貨(backlogs)、失去利用編目專長去創造利益的機會。

演講者們的共識為 -- 為克服編目上沒有效率的問題,在編目上不要追求那麼完美、直接接受其他成員(圖書館、廠商等)的書目資料,不再作校訂。

書目記錄的原始建立者並未得到利用此記錄者任何經濟上的回饋,這是欠公平的。但為減低費用、提高效率,圖書館必須合作分享,然而如何公平分攤書目記錄建立的成本問題還待解決。

有多名講者提到MARC格式的沒有效率及重覆性的缺失。

數位館藏的待編存貨(backlogs)不易察覺,更值注意。

Lugg也談到“機會成本”(opportunity cost),意即圖書館應將人力從例行事務轉移至能創造價值的機會上,將編目專長用於特殊館藏、機構典藏、學位論文、非MARC詮釋資料計畫…等。

來自PCC、索摘服務者(A&I)、LC等人都提到加強與廠商、出版者或國外相關單位的合作,以改進書目控制的效率問題。對於有些圖書館因無法付得起成為OCLC會員[所需]費用,OCLC正謀求解決之道,讓其服務可廣泛被利用。

利用上游([資源供應者,如出版者…])已有的詮釋資料,再由其他團體增加價值,這樣可獲廣泛收益。

LC說明其重整採編工作流程以提昇效率,技術工作人員(technicians)負責記述編目、專業編目員的重點在權威控制、主題分析、分類及數位資源。這需要更多人員熟悉編目實作,也涉及教育訓練及其經費的問題。

有人提到需鼓勵圖書館(機構)建立最初(第一筆,original)的書目記錄供大家分享,而不是等著其他圖書館來建立,並建議OCLC採報償初建者的方式。

自動化的措施(如:自動索引程式)有助提昇編目效率,該種程式能提供建議的索引詞彙以供編目員作抉擇。

●Karen Coyle也有兩篇文章[1]報導這次會議,摘要其中重點:

會議大部分在談論編目的高昂費用(high cost of cataloging)。建議的解決方法主要有下面五方面:

1. 願意接受“不完美”(imperfection):抄錄編目(copy cataloging)不再作進一步檢查、只去注重那些對資訊檢索重要處([重要的書目資料])。

2. 花較少精力在容易的項目上(如:新近出版的書),如此才能花較多精力在特殊的項目上(如:檔案類或數位資料)。

3. 使用採購資料時書商所提供的編目資料。

4. 尋找新的夥伴:建議圖書館與出版者(在供應鏈早期即)合作建立詮釋資料。

5. 加強合作編目。

然而,會議上許多言論顯示要在真實世界中實踐上述這些建議是何其困難。另外,有趣的是 -- 無人願意放棄權威控制(authority control),甚至想要擴展應用到其他領域(如:論文資料庫)。會上對於社會性標籤(social tagging)的構想有負面的反應。對於利用全文(full text)於編目上([產生書目資料])的可能性並沒有很多的討論。

總結而言,看來並沒有一個解決方法真正能解決大部分的問題。許多建議是屬細節性的,可減少些許編目的時間,但並沒有真正改變我們[原本]做事的方式,[也就是]沒有真正革命性的想法被提出來。

------------------------------------------------------------------------------------------------

看了上列資訊好像沒有太大突破性,倒是Yee對WGFoBC的書面意見(testimony)[2]值得大家反思,她提到構成圖書館專業基礎的兩個重要元素(專長)為 -- 傳播知識;人為的資訊組織(human intervention for the organization of information, commonly known as cataloging)。圖書館專業的大目標是教育民眾、保存文化記錄及支援學術研究 … Google及亞馬遜(Amazon.com)是商業團體,他們的目標是營利而非上述圖書館追求者,他們為增加利潤是會限制人涉及的資訊組織[行為] … 最後她提到我們最大的威脅不是來自網際網路,而是眾多圖書館員及領導者,他們不能抓住此專業及資訊組織[行為]的本質、有著低落的自身形象、目錄設計者不了解書目記錄及使用者的性質 …(the threats to our profession are not from the Internet per se, which is just another tool we can use to do our jobs better... The real threats are posed by the large number of our fellow librarians, including prominent leaders in the profession, who do not grasp the nature of our profession and the fact that human intervention for information organization is at its core; the low self-image those librarians have; and the failure of online catalog designers to learn about the nature of catalog records and the nature of catalog users …) 。將資訊組織的工作交給追求利潤的商業團體,對大眾能自由及平等取得資訊(資訊乃社會共同資產)是不利的(窮者無法取得一些資訊),圖書館應作民主地取用資訊的把關者。(部分為意譯,請參閱原文最末段)

[感想]

圖書館與Google等商業性資訊服務團體在本質上是不同的,我想這點圖書館界的人們不能不察。我們亟需改革現用的資訊組織結構與標準,以便切合環境、不致遙遙落後,應取法Google甚web2.0等運用的科技、觀念或精神,但這還不夠,圖書館服務應有更大的面向、理念與使命吧!

[註1] Meeting 3, Briefly 及 FoBC Meeting 3, Detailed Notes 。

[註2] Will The Response Of The Library Profession To The Internet Be Self-Immolation? (圖書館專業對網際網路的反應是種自我犧牲嗎?) by Martha M. Yee, with a great deal of help from Michael Gorman

[其他參考資料]

Cataloging Futures (blog)

Economics and Organization of Bibliographic Data (Schenizzle blog)

LC研討未來的書目控制問題 (秋聲Blog)

LC未來的書目控制工作小組第二次會議摘要 (秋聲Blog)

rev on 2007/08/04

Labels:

Cataloging,

LIS -- technical

2007/06/08

LC未來的書目控制工作小組第二次會議摘要

美國國會圖書館未來書目控制工作小組(Working Group on the Future of Bibliographic Control,LCWGFBC)第二次公聽會議已於2007.05.09於芝加哥舉行[1],此次會議主題為:書目資料的結構與標準(Structures and Standards for Bibliographic Data),會議議程、背景資料及會議摘要在此連結。以下簡譯會議摘要:

.

此次會議的目是在促進討論構築書目控制的[書目資料]組織及標準(也就是規則、指引、模型及綱表(schema)等)及製訂它們的方式。本摘要記載此次會議的一些重點,這是來自邀請的講者及聽眾的評論。下列議題多次被提到:在製訂標準時與其他社群共同合作或諮詢是很重要的、維持書目資料的品質是很重要的、將圖書館方面採用的[書目資料]結構及標準轉為網路資源,以促成與其他社群間的資料共享與互通。大家關心的除了需要在書目資料、權威資料、詞彙…等方面的共享與互通,還有如何去達成此事。特別是要使圖書館界的詮釋資料及資訊工具(metadata and information tools)更符合網路的架構,才能讓他們的價值在開放的網路上展現。

.

[講者]Bade提到書目控制需要館員對資源的詮釋與評估,以便提供使用者有用的資訊。母機構的目標及使用者的需求應引導書目記錄的建置。為改善[書目記錄]的品質,他建議編目人員應有學科專長,以了解資源被其他專家使用的目的。錯誤的書目記錄會阻礙使用者找尋相關資料,因此對書目記錄應有更高的品質要求。

[講者] Hillmann談論重點在書目控制的結構與標準之改革 -- 建立RDA元素詞彙及應用綱領(element vocabulary and application profile)。她報告了RDA與DCMI最近的會議是在研討書目控制的新資料模型。[2]她提出“網路化”("Webification")的觀點以探討圖書館運用[書目]資料的障礙。圖書館方面所用的資料、結構及標準如果易於取用,那將對其他社群會有明顯的價值及用途。

[講者]Jane Greenberg則建議:首先要改善共用性 -- 圖書館界所擁有的豐富書目資料 (在不犧牲其品質及目的情形下)及所採用的標準與結構的共享性。她特別指出:轉換為開放互通的標準將增進可用性及共享性,W3C的thesaurus links即是成功的例子。在新的應用方面,她建議應在傳統的與新近的應用間建立連繫(例如將社會標籤更規範化),以及在標準方面應有一些新的重點(譬如,不僅對數位物件作描述,還需追尋其生命週期)。

[講者]Jennifer Bowen談到合作的議題,據她在RDA編訂的經驗,她討論了在標準建立過程中與其他社群諮商的情形。她建議與適當社群的充分諮商能改進詮釋資料的互通性…等等。最後她期盼工作小組能有領導性的行動:重新清楚界定角色與責任(尤其是LC的角色)、說明變革的得與失…等等。

其他聽眾的評論(意見)包括:

編目是公共資產(a public good),不論經濟因素都應予以支持、

書目資料是圖書館服務的核心,能連結使用者及資源、

需支援[處理]多國語言的資料、

公共,專門,學校圖書館應參與討論…

最後工作小組成員Clifford Lynch作總結並提出下列問題(僅列出部份):

1. 如何去評量品質?使用者能否加入品質控制的工作?品質控制的花費與益處之間的交換(trade-offs)是什麼(權衡取捨)?

2. 如何去界定書目記錄?譬如,想要包括目次、索引及參考書目在內嗎?在數位世界裡,需要書目記錄去描述述整個數位物件,還是僅提供指引路徑?

3. 如何讓人們更易於改進共建的詮釋資料?

.

------------------------------------------------------------------------------------

.

目前在研議及推動圖書館資訊組織相關標準的改革者,除LC未來的書目控制工作小組(成員包括為美國圖資專家及館員、業者)外,還有RDA's JSC(成員包括美國LC、ALA、加拿大、英國、澳洲圖書館的代表)[3]、IFLA FRBR Review Group,及MARC修訂者。 Dempsey即提過這些標準在不同的機構背景下有著不同的發展軌跡,參與人員或有重疊,但卻未作整體性的規劃...。似乎有些多頭馬車?不過從陸續的會議訊息及資料中讓我們了解各方的圖書館社群如何力求變革。

.

[1.1] 見“LC研討未來的書目控制問題” 一文;

[1.2]第一次會議的焦點在:書目資料的使用者及使用。並確定兩個主要的使用者及其相關的使用環境:消費端環境及管理端環境(a consumer and a management enviroment),大多與會講者皆表示:現在的書目資料及用以表達它們的方式是無法滿足使用者之需求。(會議摘要)

[1.3]第三次會議訊息已公布,可能有網路轉播。

[2]見“RDA新動向”一文

[3.1]參見RDA計畫經理Ms. Bloss的文章(含RDA組織圖)

[3.2] ALA的部門(division)之一ALCTS(Association for Library Collections & Technical Services)及CC:DA(ALA Committee on Cataloging: Description & Access)應是代表ALA,均扮演重要的角色。

.

[其他參考資料]

Hillmann在LITA Blog 上的兩篇報導第二次會議的文章也寫的十分詳細。(pt.2)

.

此次會議的目是在促進討論構築書目控制的[書目資料]組織及標準(也就是規則、指引、模型及綱表(schema)等)及製訂它們的方式。本摘要記載此次會議的一些重點,這是來自邀請的講者及聽眾的評論。下列議題多次被提到:在製訂標準時與其他社群共同合作或諮詢是很重要的、維持書目資料的品質是很重要的、將圖書館方面採用的[書目資料]結構及標準轉為網路資源,以促成與其他社群間的資料共享與互通。大家關心的除了需要在書目資料、權威資料、詞彙…等方面的共享與互通,還有如何去達成此事。特別是要使圖書館界的詮釋資料及資訊工具(metadata and information tools)更符合網路的架構,才能讓他們的價值在開放的網路上展現。

.

[講者]Bade提到書目控制需要館員對資源的詮釋與評估,以便提供使用者有用的資訊。母機構的目標及使用者的需求應引導書目記錄的建置。為改善[書目記錄]的品質,他建議編目人員應有學科專長,以了解資源被其他專家使用的目的。錯誤的書目記錄會阻礙使用者找尋相關資料,因此對書目記錄應有更高的品質要求。

[講者] Hillmann談論重點在書目控制的結構與標準之改革 -- 建立RDA元素詞彙及應用綱領(element vocabulary and application profile)。她報告了RDA與DCMI最近的會議是在研討書目控制的新資料模型。[2]她提出“網路化”("Webification")的觀點以探討圖書館運用[書目]資料的障礙。圖書館方面所用的資料、結構及標準如果易於取用,那將對其他社群會有明顯的價值及用途。

[講者]Jane Greenberg則建議:首先要改善共用性 -- 圖書館界所擁有的豐富書目資料 (在不犧牲其品質及目的情形下)及所採用的標準與結構的共享性。她特別指出:轉換為開放互通的標準將增進可用性及共享性,W3C的thesaurus links即是成功的例子。在新的應用方面,她建議應在傳統的與新近的應用間建立連繫(例如將社會標籤更規範化),以及在標準方面應有一些新的重點(譬如,不僅對數位物件作描述,還需追尋其生命週期)。

[講者]Jennifer Bowen談到合作的議題,據她在RDA編訂的經驗,她討論了在標準建立過程中與其他社群諮商的情形。她建議與適當社群的充分諮商能改進詮釋資料的互通性…等等。最後她期盼工作小組能有領導性的行動:重新清楚界定角色與責任(尤其是LC的角色)、說明變革的得與失…等等。

其他聽眾的評論(意見)包括:

編目是公共資產(a public good),不論經濟因素都應予以支持、

書目資料是圖書館服務的核心,能連結使用者及資源、

需支援[處理]多國語言的資料、

公共,專門,學校圖書館應參與討論…

最後工作小組成員Clifford Lynch作總結並提出下列問題(僅列出部份):

1. 如何去評量品質?使用者能否加入品質控制的工作?品質控制的花費與益處之間的交換(trade-offs)是什麼(權衡取捨)?

2. 如何去界定書目記錄?譬如,想要包括目次、索引及參考書目在內嗎?在數位世界裡,需要書目記錄去描述述整個數位物件,還是僅提供指引路徑?

3. 如何讓人們更易於改進共建的詮釋資料?

.

------------------------------------------------------------------------------------

.

目前在研議及推動圖書館資訊組織相關標準的改革者,除LC未來的書目控制工作小組(成員包括為美國圖資專家及館員、業者)外,還有RDA's JSC(成員包括美國LC、ALA、加拿大、英國、澳洲圖書館的代表)[3]、IFLA FRBR Review Group,及MARC修訂者。 Dempsey即提過這些標準在不同的機構背景下有著不同的發展軌跡,參與人員或有重疊,但卻未作整體性的規劃...。似乎有些多頭馬車?不過從陸續的會議訊息及資料中讓我們了解各方的圖書館社群如何力求變革。

.

[1.1] 見“LC研討未來的書目控制問題” 一文;

[1.2]第一次會議的焦點在:書目資料的使用者及使用。並確定兩個主要的使用者及其相關的使用環境:消費端環境及管理端環境(a consumer and a management enviroment),大多與會講者皆表示:現在的書目資料及用以表達它們的方式是無法滿足使用者之需求。(會議摘要)

[1.3]第三次會議訊息已公布,可能有網路轉播。

[2]見“RDA新動向”一文

[3.1]參見RDA計畫經理Ms. Bloss的文章(含RDA組織圖)

[3.2] ALA的部門(division)之一ALCTS(Association for Library Collections & Technical Services)及CC:DA(ALA Committee on Cataloging: Description & Access)應是代表ALA,均扮演重要的角色。

.

[其他參考資料]

Hillmann在LITA Blog 上的兩篇報導第二次會議的文章也寫的十分詳細。(pt.2)

Labels:

LIS -- technical

2007/05/25

混雜資訊的組織

甫出版的一本顛覆傳統秩序(order)觀念的書--Everything is miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder(一切都是混雜:新數位世界之混亂無序的力量)為David Weinberger(wiki簡介)[1]所著。也是再一次衝擊傳統資訊組織思維。[2]

看到有三篇書評[3]及ilyagram的blog文章,其中能代表圖書館觀點的應是ALA TechSource's “Weinberger's Well-ordered Miscellany”by Karen Schneider。綜合其大意如下:

大混沌時代再臨(Chaos is come again)

Weinberger提到三種秩序(order)觀念:第一種秩序為一物件同時間點只能存在一個地方;第二種秩序就像舊的卡片目錄,秩序是有用處的;而作者的重點則放在第三種秩序(the third order) -- 是關於[物件間]豐富的關連性,其價值是超過貧乏的分類系統[4],且第三種秩序是與圖書館界做事的方式是完全相反的。評論者Karen以為最令人困擾的、同時也是最有趣的是:作者說“混亂是優點”(messiness is a virtue),例如Flickr等社會性服務網站使用者建立的詮釋資料愈混雜、有愈多關係存在,也會變得愈有含義。

Karen對作者的一些看法似乎不以為然,認為作者對圖書館的了解似停留在卡目錄時代。她並說這是一本危險的書,最危險的不是作者所說的這些顛覆圖書館界資訊組織思維的話,而是我們不去聽這種話語。

至於另二篇書評較站在資訊科技的角度,Zuckerman提到:這不僅是本談分類的書也是本哲學書,是關於知識的形態(the shape of knowledge)及當資訊由紙本移至網路時,它如何改變了我們組織資訊的方式及我們的想法。我們在組織資料時傾向以資料的實體位置(單一位置)作考量(we tend to organize data in terms of its physical placement),這影響及傳統層屬分類思想。作者告訴我們將樹葉儘可能放在很多樹枝上,建立一棵樹像超連結的樹葉堆( "put each leaf on as many branches as possible", building a tree that looks more like a hyperlinked pile of leaves.)。

Doctorow則提到在電腦與網路環境下,一物可置於所需放置的多個地點,可說是一種對真實宇宙形態的方便權宜性偽裝。階層(hirearachy)組織的觀念與作法是無所不在,現都將受到Internet的衝擊。舊系統的偏見(不公平)被揭露,新形態的知識(a new kind of knowledge)更忠實呈現真實世界的混亂、茂盛的線絡。Internet的混雜不同於一般者,而有其特殊性,它可用來表達世間事物的意義(messiness can be used to make sense of the world) ,如Flikr的標籤(tags)經彙聚、分析可構成某種含義,有利於資訊查檢。

------------------------------------------------------------------------------------

雖未讀到這書,但從書評中似已略窺作者訴求的重點,在電腦網路環境下,一物可與其多個化身同時存在、可歸屬多個不同的類別,物件(或知識)間與關係線絡是密密麻麻的,這不是因電腦網路環境才如此,自古即已存在,只是網路科技將這種關係更張顯出來了。而真實世界就是混雜messy的,乃需更多對語言、知識、科技的探究、分析及處理,以便讓這種混雜變得具有意義(to make sense)。

.

當探討分類、種類(category)時似乎免不了會涉及哲學及“知識”(knowledge)到底是何物的問題?我們不妨也參照一些其他的論述/觀點,或幫助我們思考問題。邱子恆曾寫“圖書資訊分類架構在組織與呈現知識上之應用”,其中說到:

“任何新的想法,只有當其與已存在的知識有了關聯,才可能成為新知識。也就是說當資訊有了結構性,才能提升成為知識。因此,概念、資訊、知識、以及分類本質上是連結在一起的。…美國著名的教育學家杜威(John Dewey)更進一步地認為:「分類就是知識(all knowledge is classification)」。而用分類的方式來組織人類知識之目的,主要是希望協助個人達到記憶上的經濟性、進而可以更容易地檢索到資訊、並描述與建構相似物件之間的關係、而且用簡明的方式來呈現這些關係。” (p.2)又提到“若要由資料轉化成為資訊的層次,需要有脈絡化、歸類、計算、訂正、以及濃縮等5C(contextualized、categorized、calculated、corrected、condensed)的加值活動,而從資訊再轉化成為知識的層次,則需要有比較、知曉因果、關聯、以及交流等4C(comparison、consequences、connections、conversation) 的加值。(p.4) …在設計組織顯性知識的系統時,若能掌握知識在被使用時的情境脈絡,對於分類系統的設計將有很大的助益。”(p.12)

什麼是網路時代“知識被使用時的情境脈絡”?HYPERLINKING、GRANULATED … 嗎?線性扁平的傳統分類及組織方法已不適用於網路環境了。Weinberger這書是辯明一些網路環境的特性,這些看起來混亂的東西(messiness),應可指望語意網(Semantic Web)來解決了吧。

.

Visual Thesaurus中"class"一字的語義關係圖

.

[1] David Weinberger是技客、評論專家,是企管重要暢銷書「破繭而出:網路時代扭轉傳統企業思考的95項宣言」的作者之一。

[2]知識/資訊的messy或稱rich、關聯性、folksonomy…等問題圖書館應已了解並在謀對應之策了吧。

[3]另二篇評論出自資訊界:Zuckerman's 及Doctorow's。

[4]The third order is about the richness of relationships, the value of more over less, and—by implication—the arid sparseness of categorizing systems that insist on impossibly unambiguous definitions and neat, clear-cut borders.

.

[延伸閱讀]

以知識探索為本之知識組織方法論及研究分析(陳亞寧等)

Everything Is Miscellaneous (游园惊梦 blog文章) 2007.8.6補充

[補充2007/05/27]

這本書的網頁有書的序言、第一章、書評彙集...等資料。

另在Google Video看到Weinberger演講的影片(網址):

Google Tech Talks "Everything is miscellanious" 57分鐘2007/05/10

[摘要] David Wienberger's new book covers the breakdown of the established order of ordering. He explains how methods of categorization designed for physical objects fail when we can instead put things in multiple categories at once, and search them in many ways.

看到有三篇書評[3]及ilyagram的blog文章,其中能代表圖書館觀點的應是ALA TechSource's “Weinberger's Well-ordered Miscellany”by Karen Schneider。綜合其大意如下:

大混沌時代再臨(Chaos is come again)

Weinberger提到三種秩序(order)觀念:第一種秩序為一物件同時間點只能存在一個地方;第二種秩序就像舊的卡片目錄,秩序是有用處的;而作者的重點則放在第三種秩序(the third order) -- 是關於[物件間]豐富的關連性,其價值是超過貧乏的分類系統[4],且第三種秩序是與圖書館界做事的方式是完全相反的。評論者Karen以為最令人困擾的、同時也是最有趣的是:作者說“混亂是優點”(messiness is a virtue),例如Flickr等社會性服務網站使用者建立的詮釋資料愈混雜、有愈多關係存在,也會變得愈有含義。

Karen對作者的一些看法似乎不以為然,認為作者對圖書館的了解似停留在卡目錄時代。她並說這是一本危險的書,最危險的不是作者所說的這些顛覆圖書館界資訊組織思維的話,而是我們不去聽這種話語。

至於另二篇書評較站在資訊科技的角度,Zuckerman提到:這不僅是本談分類的書也是本哲學書,是關於知識的形態(the shape of knowledge)及當資訊由紙本移至網路時,它如何改變了我們組織資訊的方式及我們的想法。我們在組織資料時傾向以資料的實體位置(單一位置)作考量(we tend to organize data in terms of its physical placement),這影響及傳統層屬分類思想。作者告訴我們將樹葉儘可能放在很多樹枝上,建立一棵樹像超連結的樹葉堆( "put each leaf on as many branches as possible", building a tree that looks more like a hyperlinked pile of leaves.)。

Doctorow則提到在電腦與網路環境下,一物可置於所需放置的多個地點,可說是一種對真實宇宙形態的方便權宜性偽裝。階層(hirearachy)組織的觀念與作法是無所不在,現都將受到Internet的衝擊。舊系統的偏見(不公平)被揭露,新形態的知識(a new kind of knowledge)更忠實呈現真實世界的混亂、茂盛的線絡。Internet的混雜不同於一般者,而有其特殊性,它可用來表達世間事物的意義(messiness can be used to make sense of the world) ,如Flikr的標籤(tags)經彙聚、分析可構成某種含義,有利於資訊查檢。

------------------------------------------------------------------------------------

雖未讀到這書,但從書評中似已略窺作者訴求的重點,在電腦網路環境下,一物可與其多個化身同時存在、可歸屬多個不同的類別,物件(或知識)間與關係線絡是密密麻麻的,這不是因電腦網路環境才如此,自古即已存在,只是網路科技將這種關係更張顯出來了。而真實世界就是混雜messy的,乃需更多對語言、知識、科技的探究、分析及處理,以便讓這種混雜變得具有意義(to make sense)。

.

當探討分類、種類(category)時似乎免不了會涉及哲學及“知識”(knowledge)到底是何物的問題?我們不妨也參照一些其他的論述/觀點,或幫助我們思考問題。邱子恆曾寫“圖書資訊分類架構在組織與呈現知識上之應用”,其中說到:

“任何新的想法,只有當其與已存在的知識有了關聯,才可能成為新知識。也就是說當資訊有了結構性,才能提升成為知識。因此,概念、資訊、知識、以及分類本質上是連結在一起的。…美國著名的教育學家杜威(John Dewey)更進一步地認為:「分類就是知識(all knowledge is classification)」。而用分類的方式來組織人類知識之目的,主要是希望協助個人達到記憶上的經濟性、進而可以更容易地檢索到資訊、並描述與建構相似物件之間的關係、而且用簡明的方式來呈現這些關係。” (p.2)又提到“若要由資料轉化成為資訊的層次,需要有脈絡化、歸類、計算、訂正、以及濃縮等5C(contextualized、categorized、calculated、corrected、condensed)的加值活動,而從資訊再轉化成為知識的層次,則需要有比較、知曉因果、關聯、以及交流等4C(comparison、consequences、connections、conversation) 的加值。(p.4) …在設計組織顯性知識的系統時,若能掌握知識在被使用時的情境脈絡,對於分類系統的設計將有很大的助益。”(p.12)

什麼是網路時代“知識被使用時的情境脈絡”?HYPERLINKING、GRANULATED … 嗎?線性扁平的傳統分類及組織方法已不適用於網路環境了。Weinberger這書是辯明一些網路環境的特性,這些看起來混亂的東西(messiness),應可指望語意網(Semantic Web)來解決了吧。

.

Visual Thesaurus中"class"一字的語義關係圖

.

[1] David Weinberger是技客、評論專家,是企管重要暢銷書「破繭而出:網路時代扭轉傳統企業思考的95項宣言」的作者之一。

[2]知識/資訊的messy或稱rich、關聯性、folksonomy…等問題圖書館應已了解並在謀對應之策了吧。

[3]另二篇評論出自資訊界:Zuckerman's 及Doctorow's。

[4]The third order is about the richness of relationships, the value of more over less, and—by implication—the arid sparseness of categorizing systems that insist on impossibly unambiguous definitions and neat, clear-cut borders.

.

[延伸閱讀]

以知識探索為本之知識組織方法論及研究分析(陳亞寧等)

Everything Is Miscellaneous (游园惊梦 blog文章) 2007.8.6補充

[補充2007/05/27]

這本書的網頁有書的序言、第一章、書評彙集...等資料。

另在Google Video看到Weinberger演講的影片(網址):

Google Tech Talks "Everything is miscellanious" 57分鐘2007/05/10

[摘要] David Wienberger's new book covers the breakdown of the established order of ordering. He explains how methods of categorization designed for physical objects fail when we can instead put things in multiple categories at once, and search them in many ways.

Labels:

LIS -- technical

2007/05/18

RDA新動向

於2007.4.30--5.1於倫敦大英圖書館舉辦的“[RDA]資料模型會議”([RDA] Data Model Meeting) (大英圖書館訊息) (DCMI Lib wiki網頁),有來自RDA及DCMI[1]兩方專家計9人參與,檢視RDA與詮釋資料模型間的配合問題(A meeting was held which examined the fit between RDA: Resource Description and Access and models used in other metadata communities.)。會後宣布稿中有三項重點:

一、建議(Recommendations)

RDA與DCMI應共同合作,建議尋求經費以發展(建立)RDA應用綱要(RDA Application Profile)[2],尤其要做下列事情:發展 RDA Element Vocabulary[3]、以FRBR及FRAD為基礎,發展 RDA DC Application Profile、使用RDF/RDFS/SKOS 來揭示RDA Value Vocabularies。

二、(預期)成效(Outcomes):圖書館社群將獲得一個詮釋資料標準,它與網路架構是相容的、與其他語意網計畫(initiatives)是充分共通的;DCMI社群將獲得一個圖書館應用綱要,它是以DCAM及FRBR為基礎的;語意網社群將獲得一個重要的共用資源--經縝密構思的詮釋資料詞彙—供再利用;對RDA的提昇(?)(uptake)。

三、進一步的建議(Further Suggestion):建議DCMI及DC應用綱要的開發者使用如FRBR類的觀念模型,作為描述智慧或藝術創作的基礎。

.

RDA架構面臨重整

(應說書目標準[bibliographic stds]的架構將重整)

.

何以如此? Coyle & Hillmann的一篇文章章中提及:製訂中的RDA讓圖書館失望,因它仍以舊觀念為基礎及缺乏圖書館界的支持。在ALA評論RDA部分章節新草案時說:ALA對RDA的製訂過程及有能力訂出個可行的標準上,有益多信心危機。ALA並建議採由上而下的製訂(發展)方式(Adopt a top-down development approach)…等等。意即先訂出大架構、方向而非細節,宜先有共通原則、再定細則。

.

重整為何樣? 在futurelibWiki網站正在討論未來書目處理的框架(Framework for a Bibliographic Future),Coyle等四人提出的草案(模型) 中規劃出四個層級,由底層往上分別為:Abstract Metadata Model → Domain Model → guidance → Encoding,其中的guidance 極為關鍵,它不僅指引編目者,同時也能(以一種人們能了解的方式)描述資料元素的語義。 [4]此外還有Dempsey等人也擬構 了框架。

.

對編目現狀有何影響?

Coyle說目前尚對現有的編目工作或end users/cataloger不會有太大的改變/影響,因為此舉(指重整RDA)是在擘劃RDA的深層背景的東西("deep background" stuff)。至於對自動化系統的影響(使用不同的資料格式)可能還有一段(數年)時間。另會影響到MARC或MODS嗎?她認為若前進至MARC2.0或MODS2.0會讓我們在資料相容性及資料再利用上有更大的空間。[5]

.

疑慮者的問題

Riley的文章中提到:希望不是將RDA製訂為一結構標準(RDA原本是一內容標準的東西),不然勢必將喪失原本的使用者。(“I really hope this doesn't mean this initiative is planning on creating a structure standard out of RDA, which is a content standard. If whatever harmonization happens here happens on RDA as a structure standard, you've REALLY lost all regular RDA users…”)。[6]

.

[1] DCMI為Dublin Core Metadata Initiative(都柏林核心詮釋資料組織),可參考詮釋資料格式(Metadata)規範(國圖編) 或吳政叡老師的都柏林核心集網頁。

[2]application profile或譯為應用規範,可見DCMI Glossary的解釋 。DCMI訂有Library application profile。

[3]參見Karen Coyle's Astonishing announcement: RDA goes 2.0一文。文中Keren訪問了與會者Diane. Hillmann,Diane提到:RDA的指示說明(instructions)將不會受到影響,但會將正式的資料元素字彙(formal element vocabulary)分出來,使用者可能不感覺它的存在,而是藉由RDA的線上版來連結查詢其定義。Coyle最後說:圖書館正無縫地與語意網融合(Imagine a library that is seamlessly integrated with the semantic web.... we seem to be on our way.)。

[4] Abstract Metadata Model似Dublin Core Abstract Model (DCAM);

Domain Model,例如圖書館界採用的FRBR model。可將之形式化而訂出如'Element Set'、 'Element Vocabulary'等表綱,如DC的’Dublin Core Element Set’;

guidance,如傳統使用的編目規則;Encoding應指data formats(機讀格式)。

[5]同上面[3]Coyle文章後段 comments 所述。

[6] structure standard vs. content standard~~

詮釋資料的組成結構,通常認為是:

資料結構/語意(Data Structures/Semantics):如,DC, CDWA, EAD, MARC…

資料值/詞彙(Data Values/Vocabularies):如,AAT, ULAN, LCSH

資料內容/語法(Data Content/Syntax):如,AACR2, ISAD

[以上取自後設資料(Metadata)標準與個案的實際應用(陳淑君)]

.

[其他參考資料]

1. 元數據的互操作(Medata Interoperability. Trends)(曾蕾) (ppt) 或Metadata Interoperability and Standardization (pt.I, pt.II)(曾蕾等)

2. 应用纲要的创建(ppt)

3. DC元数据规范中文文档 (Keven's blog 2006/11/08) 或 2007/05/10, 2006/03/19~03/26 …等博文。

4.[5/23補充:]之前陳和琴老師曾寫 “新內容標準RDA初探”(摘要)

.

1.....

1..... 2

2

圖1 & 2: 元數據的互操作(曾蕾) p.69, 70

-------------------------------------------------------------------------

2007/05/19補充:“Structures and Standards for Our Bibliographic Future”(ppt)是 Diane Hillmann在2007.5.9的LC 未來的書目控制工作小組 芝加哥聽證會上的簡報,其中講到一些RDA Element Vocabulary, Value Voc., Legacy Voc., RDA Application Profile等的意義,也可參考。

一、建議(Recommendations)

RDA與DCMI應共同合作,建議尋求經費以發展(建立)RDA應用綱要(RDA Application Profile)[2],尤其要做下列事情:發展 RDA Element Vocabulary[3]、以FRBR及FRAD為基礎,發展 RDA DC Application Profile、使用RDF/RDFS/SKOS 來揭示RDA Value Vocabularies。

二、(預期)成效(Outcomes):圖書館社群將獲得一個詮釋資料標準,它與網路架構是相容的、與其他語意網計畫(initiatives)是充分共通的;DCMI社群將獲得一個圖書館應用綱要,它是以DCAM及FRBR為基礎的;語意網社群將獲得一個重要的共用資源--經縝密構思的詮釋資料詞彙—供再利用;對RDA的提昇(?)(uptake)。

三、進一步的建議(Further Suggestion):建議DCMI及DC應用綱要的開發者使用如FRBR類的觀念模型,作為描述智慧或藝術創作的基礎。

.

RDA架構面臨重整

(應說書目標準[bibliographic stds]的架構將重整)

.

何以如此? Coyle & Hillmann的一篇文章章中提及:製訂中的RDA讓圖書館失望,因它仍以舊觀念為基礎及缺乏圖書館界的支持。在ALA評論RDA部分章節新草案時說:ALA對RDA的製訂過程及有能力訂出個可行的標準上,有益多信心危機。ALA並建議採由上而下的製訂(發展)方式(Adopt a top-down development approach)…等等。意即先訂出大架構、方向而非細節,宜先有共通原則、再定細則。

.

重整為何樣? 在futurelibWiki網站正在討論未來書目處理的框架(Framework for a Bibliographic Future),Coyle等四人提出的草案(模型) 中規劃出四個層級,由底層往上分別為:Abstract Metadata Model → Domain Model → guidance → Encoding,其中的guidance 極為關鍵,它不僅指引編目者,同時也能(以一種人們能了解的方式)描述資料元素的語義。 [4]此外還有Dempsey等人也擬構 了框架。

.

對編目現狀有何影響?

Coyle說目前尚對現有的編目工作或end users/cataloger不會有太大的改變/影響,因為此舉(指重整RDA)是在擘劃RDA的深層背景的東西("deep background" stuff)。至於對自動化系統的影響(使用不同的資料格式)可能還有一段(數年)時間。另會影響到MARC或MODS嗎?她認為若前進至MARC2.0或MODS2.0會讓我們在資料相容性及資料再利用上有更大的空間。[5]

.

疑慮者的問題

Riley的文章中提到:希望不是將RDA製訂為一結構標準(RDA原本是一內容標準的東西),不然勢必將喪失原本的使用者。(“I really hope this doesn't mean this initiative is planning on creating a structure standard out of RDA, which is a content standard. If whatever harmonization happens here happens on RDA as a structure standard, you've REALLY lost all regular RDA users…”)。[6]

.

[1] DCMI為Dublin Core Metadata Initiative(都柏林核心詮釋資料組織),可參考詮釋資料格式(Metadata)規範(國圖編) 或吳政叡老師的都柏林核心集網頁。

[2]application profile或譯為應用規範,可見DCMI Glossary的解釋 。DCMI訂有Library application profile。

[3]參見Karen Coyle's Astonishing announcement: RDA goes 2.0一文。文中Keren訪問了與會者Diane. Hillmann,Diane提到:RDA的指示說明(instructions)將不會受到影響,但會將正式的資料元素字彙(formal element vocabulary)分出來,使用者可能不感覺它的存在,而是藉由RDA的線上版來連結查詢其定義。Coyle最後說:圖書館正無縫地與語意網融合(Imagine a library that is seamlessly integrated with the semantic web.... we seem to be on our way.)。

[4] Abstract Metadata Model似Dublin Core Abstract Model (DCAM);

Domain Model,例如圖書館界採用的FRBR model。可將之形式化而訂出如'Element Set'、 'Element Vocabulary'等表綱,如DC的’Dublin Core Element Set’;

guidance,如傳統使用的編目規則;Encoding應指data formats(機讀格式)。

[5]同上面[3]Coyle文章後段 comments 所述。

[6] structure standard vs. content standard~~

詮釋資料的組成結構,通常認為是:

資料結構/語意(Data Structures/Semantics):如,DC, CDWA, EAD, MARC…

資料值/詞彙(Data Values/Vocabularies):如,AAT, ULAN, LCSH

資料內容/語法(Data Content/Syntax):如,AACR2, ISAD

[以上取自後設資料(Metadata)標準與個案的實際應用(陳淑君)]

.

[其他參考資料]

1. 元數據的互操作(Medata Interoperability. Trends)(曾蕾) (ppt) 或Metadata Interoperability and Standardization (pt.I, pt.II)(曾蕾等)

2. 应用纲要的创建(ppt)

3. DC元数据规范中文文档 (Keven's blog 2006/11/08) 或 2007/05/10, 2006/03/19~03/26 …等博文。

4.[5/23補充:]之前陳和琴老師曾寫 “新內容標準RDA初探”(摘要)

.

1.....

1..... 2

2圖1 & 2: 元數據的互操作(曾蕾) p.69, 70

-------------------------------------------------------------------------

2007/05/19補充:“Structures and Standards for Our Bibliographic Future”(ppt)是 Diane Hillmann在2007.5.9的LC 未來的書目控制工作小組 芝加哥聽證會上的簡報,其中講到一些RDA Element Vocabulary, Value Voc., Legacy Voc., RDA Application Profile等的意義,也可參考。

Labels:

LIS -- technical,

rda

2007/04/13

思索“作者”的定義

在館員眼裡,作者的定義及其與作品的關係似乎很直接了當、理所當然。翻到中國編目規則(第三版)21.1.2( p.252關於[著者]檢索款目之擇定)[1]是這樣說的:凡作品之創作者(如書籍撰者、音樂作品之詞曲作者…)應立檢索款目…。然而在實作上,對編目員而言判斷及決擇誰是主要或次要著者,有時並不是件輕鬆的事。[2]

再看看FRBR將作者歸入第二組實體內(見下圖),是智慧或藝術內容的創作者;FRBR並提到界定個人作者(person)可讓此人(他)的標目一致性,以及將他與他的創作或一些著作(是以他為主題的著作)連結起來。而FRBR中實體、屬性及關係的界定,是針對既有編目規範、專家見解、使用者研究…等資訊做邏輯分析的結果。[3]

.

而在The Intellectual Foundation of Information Organization[4]一書裡,作者Elaine Svenonius則對作品、作者…等實體(entities)作了較詳細的闡釋,並以集合理論表示法(set-theoretic notation)來表明各實體的定義,稱為一種操作性定義(operational definition)[5]。在談及作者實體時,她提到後現代的解構主義者的觀點:Deconstruralists might ask, "What does it matter who is speaking?"[6] and for the person seeking information it often really does not matter(對資料尋求者而言,他們不在乎是誰的言論/誰說的)。此外,在線上目錄的環境下,凡出現在文內的姓名皆可檢索得到,因此無需區別誰才是作者。但Svenonius認為如不區別主要及次要作者,將影響到檢索的檢準率及檢全率(precision and recall);更嚴重的問題是:此將忽視了使用者的搜尋標的及一個有效的工具(device)—去連結、組織及顯示書目資訊的工具。

.

以上是以資訊組織的觀點看“作者”,然而我們不妨也去關心一些其他的觀點,一些早已影響人文社會學界的哲學思想/觀點,如上面提到的解構主義或後現代主義的觀點。傅柯於1969年提出《何謂作者?》一文[7],他認為“作者只是眾多話語運作功能中的模式之一,它並不像傳統上所認為的,是話語的絕對創造者、「作者」不僅具有用來指出某個特定人物的功能,它在某種程度上更近似於一種「種類的描寫」,它只伴隨著某些文本...”[8];另一學者巴特則提出“作者已死”的言論,可說顛覆了“以作者為中心的傳統閱讀或詮釋方法,他認為任何作者的聲音一經寫成「文」後,則銷聲匿跡;而文章也不是封閉完整的單一個體,其開放和多元性,為讀者提供了無盡的詮釋空間,文本的意義是由讀者個人的詮釋所賦予,而非來自作者。在此,讀者的誕生必需以作者的死亡為代價,每一個閱讀也同時即是一種寫作(writing)--每一種閱讀皆帶著特定的批判、詮釋、歷史脈絡或政治興趣而重新寫作了文本”[9]。賴鼎銘也提到巴特如何區別作品與文本:“作品是已經被書寫完成的具體成果…從解釋上的角度來看,作品是封閉的,它執著於固定的意義…文本是開放的,能不斷地創造並衍生不同的意義…文本是一本我們永遠都讀不完的書…核心焦點都是讀者,而並不是作者”。[10]

.

再來看看與作者相關的“著作權”議題,現今我們對著作權的觀念其實是大大受到18世紀以來的財產權勞動理論、美學論及資本主義運作等因素的影響,這不禁讓人想到--圖資領域對“作者”的認識何嘗不是受太多傳統的觀念所籠罩、遮蓋?社會思潮的轉變,人的閱讀及資訊需求似已由具體的書book→抽象的作品概念work→→更形片斷、多元的文本text?在文化或著作的資訊海中,若“作者”這個超強的查詢線索漸糢糊或變動時,在現今新的情境下是否需要一種新的語意、邏輯思維及架構去重畫日漸糢糊的線及網,以滿足更多元(如後現主義者)的資訊需求呢?

.

附註:

[1] 亦可參閱「中國編目規則」之修訂版(線上版)

[2] 可參閱美國學生之課程摘要blog,如 “LS 500 Articles Summaries for Blog 26”,談到一篇Wajenberg的文章“A Cataloger's View of Authorship”

[3.1]見FRBR(p.13-14) 3.1.2 Group 2 Entities: Person, Corporate Body

The entities in the second group (outlined in bold in Figure 3.2) represent those responsible for the intellectual or artistic content, the physical production and dissemination, or the custodianship of the entities in the first group. The entities in the second group include person (an individual) and corporate body (an organization or group of individuals and/or organizations)及圖Figure 3.2: Group 2 Entities and “Responsibility” Relationships

[3.2]FRBR(p.24) 3.2.5 (Entity) Person

…For the purposes of this study persons are treated as entities only to the extent that they are involved in the creation or realization of a work (e.g., as authors, composers, artists, editors, translators, directors, performers, etc.), or are the subject of a work (e.g., as the subject of a biographical or autobiographical work, of a history, etc.).

Defining the entity person enables us to name and identify the individual in a consistent manner, independently of how the individual's name appears on or in any particular expression or manifestation of a work.

Defining person as an entity also enables us to draw relationships between a specific person and a work or expression of a work for which that person may be responsible, or between a work and the person that is the subject of the work.

…For the purposes of this study persons are treated as entities only to the extent that they are involved in the creation or realization of a work (e.g., as authors, composers, artists, editors, translators, directors, performers, etc.), or are the subject of a work (e.g., as the subject of a biographical or autobiographical work, of a history, etc.).

Defining the entity person enables us to name and identify the individual in a consistent manner, independently of how the individual's name appears on or in any particular expression or manifestation of a work.

Defining person as an entity also enables us to draw relationships between a specific person and a work or expression of a work for which that person may be responsible, or between a work and the person that is the subject of the work.

[3.3]見FRBR(p.4) 1.2 Approach

The basic elements of the model developed for the study--the entities, attributes, and relationships--were derived from a logical analysis of the data that are typically reflected in bibliographic records. The principal sources used in the analysis included the International Standard Bibliographic Descriptions (ISBDs), the Guidelines for Authority and Reference Entries (GARE), the Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (GSARE), and the UNIMARC Manual. Additional data were culled from other sources such as the AITF Categories for the Description of Works of Art, from input provided by experts who were consulted as drafts of the report were being prepared, from an extensive review of published user studies, and from comments received as part of the world-wide review of the draft report.

而FRBR的entities是指使用者最感興趣的書目資訊之物件(The entities that have been defined for this study represent the key objects of interest to users of bibliographic data)(FRBR p.12)

而FRBR的entities是指使用者最感興趣的書目資訊之物件(The entities that have been defined for this study represent the key objects of interest to users of bibliographic data)(FRBR p.12)

[5.1] 如作者(author, A)公式為

WAj = def{x:x ∈ Wi & Aj is the author of Wi},

where “is the author of”is indicated on representations of Wi by phrases Ai … An appeaing in locations Li … Ln (W為Work)

[5.2] 至於判定作者的方法是採 enumeration (列明)原則,如:書名頁出現某某人著(…by)的字眼、出現在關鍵位置上…等情形來判定。(該書 p.45)

where “is the author of”is indicated on representations of Wi by phrases Ai … An appeaing in locations Li … Ln (W為Work)

[5.2] 至於判定作者的方法是採 enumeration (列明)原則,如:書名頁出現某某人著(…by)的字眼、出現在關鍵位置上…等情形來判定。(該書 p.45)

[6.1] 曾隆盛譯為「是誰在說話根本沒有關係!」,此話出自Samuel Beckett,可閱NUS學程網頁資訊

[6.2] 解構主義:“…解構閱讀呈現出文本不能只是被解讀成單一作者在傳達一個明顯的訊息,而應該被解讀為在某個文化或世界觀中各種衝突的體現…”。(Wikipedia解釋)

[8]參見曾隆盛“傅柯、作者、著作權”一文(http://mail.nhu.edu.tw/~society/e-j/42/42-13.htm),文章摘要如下:

國內一般對於著作權的探討往往侷限在法律的層面,較少觸及歷史、社會的層面,然而傅柯《何謂作者?》一文提供了我們反思著作權的一個可能方向:作者並非先驗存在的。因此,本文試圖從系譜學的角度重新檢視著作權的歷史脈絡,藉此希望能夠重新釐清作者、文本及著作權之間的關係。筆者認為透過著作權系譜學的考究,我們可以發現著作權根本上是一個權力運作下的產物,它一開始的目的其實是為了封建王權的審查需要以及印刷業者和書商的經濟利益,而之後它之所以賦予「作者」對其文本的財產權,也是因為國會及書商發現「作者」可以成為合理化其訴求的一項工具,因此,當代著作權法中先驗的「作者—作品」關係其實是在歷史脈絡下所建構出來的,而筆者建議把文藝復興與啟蒙時代著作權概念的斷裂放在「知識型」(épistémè)的斷裂下來思考,藉此我們更能掌握著作權概念的轉變,最後,筆者認為著作權其實削弱了作者對其作品的「權威性」(authority),因此質疑著作權究竟保護了公眾?作者?還是出版業者的利益?

[9]巴特(Ro1and Barthes, 1915-1980) 提出“the death of the author”,可參閱“作者已死:巴特與後現代主義”一文。

[10]節錄自賴鼎銘著「資訊科學的思考」(2004再版) p.126 “後現代社會對圖書資訊服務的衝擊”一節。

.

[補充]2007/04/23

什麼是“文本”? 不僅是館員的作業對象,也可用來思考圖資學的學科研究?

“文本分析與傳播研究”(夏春祥) 也很值參考。

Labels:

author,

LIS -- technical

2006/11/21

資訊組織進階班研習報告

下面的簡報為參加95年中華民國圖書館學會舉辦的暑期研習班,回館對同事所作的報告:

『資訊組織的新趨勢 』

http://www.flickr.com/photos/79003557@N00/sets/72157594327640779/

內容較為簡略。另聽說課程中的 FRBR 及 RDA 兩堂課的影音資料將會放在國圖的遠距學園課程裏,請期待了!

FRBR的觀念極為重要,日前翻譯了 Barbara Tillett 寫的”What is FRBR? a Conceptual Model for the Bibliographic Universe”,已將前面部份發表於“老頑童的筆記”內,待將後半譯稿整理後再發表,請指正了!

『資訊組織的新趨勢 』

http://www.flickr.com/photos/79003557@N00/sets/72157594327640779/

內容較為簡略。另聽說課程中的 FRBR 及 RDA 兩堂課的影音資料將會放在國圖的遠距學園課程裏,請期待了!

FRBR的觀念極為重要,日前翻譯了 Barbara Tillett 寫的”What is FRBR? a Conceptual Model for the Bibliographic Universe”,已將前面部份發表於“老頑童的筆記”內,待將後半譯稿整理後再發表,請指正了!

Labels:

FRBR,

LIS -- technical

2006/11/05

「資訊組織進階班」研習筆記之四

2006.8.15第二堂課為鄭恆雄主任講授的「中文主題詞表」(2005年出版)。以下為我整理的資料:

...........綱 要...........................................................

一、主題檢索:從標題表到主題詞表

二、中文主題詞表使用說明

............................................................................

一、主題檢索:從標題表到主題詞表

.

‧ 主題檢索的方式有: 1. Natural language(free-text sarching)(自然語言全文檢索) ; Keyword searching (關鍵字檢索) 2. Controlled vocabulary access (控制字彙檢索):包括使用subject headings(標題),descriptors (敘述詞) ,synonymous terms (同義詞) 作標引,references (參見關係) (See/Use ; See Also/BT, NT, RT)

‧ 主題分析的工具---主題法與分類法(另可參見註2b: 2.4及註4)

1. 主題法以標題作為檢索標誌;分類法以類號作為檢索標誌。

2. 主題法主要是指引讀者從「不用的標題詞」引見「用的標題詞」。建立「不用」(UF)與「用」(USE、See)的關係;分類法是以知識的學術分類建立體系,著重在知識「論理」關係的層屬性 Hierarchical Relationships,因此屬於類號標記的層屬結構 Notational Hierarchy。

3. 主題表也使用「參照系統」,如 LCSH 的 BT、NT、RT以導引讀者查找「廣義詞」(Broader term)、狹義詞(Narrower term)及「相關詞」(Related term) 詞目,便利讀者進行擴大檢索與縮小檢索。

‧ 中文圖書標題表概述:最初是依據《中國圖書分類法.試用版》以及賴永祥《中國圖書分類法》第七版的類目,收錄標題以當時的中文圖書出版品為對象。(即literary warrant,文獻保證原則,註1) 但標題表的缺點有:標題詞之詞量不足、標題詞詞彙控制不夠嚴格、標題詞收錄的速度緩慢…等。民87年國圖鑒於標題表因時代變遷以致詞目不符使用,遂推動《中文主題詞表》編訂計畫。

‧ 《中文主題詞表》

‧ 編製流程 見下圖 (鄭主任上課簡報)

‧ 編訂原則:後組式之詞表、文獻保證原則、用戶保證原則、重視實用原則(參見註2),此外亦包括

1)各學科詞彙以規定之數量為上限,如確有需要增加,需經國家圖書館中文主題詞表工作小組同意調整.

2)主題詞之建立,應包含主題詞與參照關係.

3)詞彙控制只採用同義關係,參照關係僅保留用(USE) 與不用(UF) 關係;亦即僅建立「見」關係,唯必要之「參見」、「說明註」仍須建立.

4)主題詞之建立依擬定之建檔格式為依據。

.

‧ 選詞原則 見下圖 (鄭主任上課簡報)

‧ 「中文主題詞表」與「中文圖書標題表」最大不同者在於取消各式複分與採用單一概念的詞彙。「中文主題詞表」旨在提供圖書館進行分類編目時進行圖書標引之用,標引對象主要在「圖書」,並非期刊論文,和一般綜合性的主題詞表或索引典不同。在詞彙間關係的建立上,索引典所收錄的詞彙間的參考關係有層屬的、相關的、同義的、同形異義的等,參照款目以BT、NT、RT、Use及Use For建立關係;而「中文主題詞表」簡化為相關的、同義的、同形異義的關係,以「用」、「不用」及「參見」建立關係。 (錄自註3)

.

‧主題檢索語言的種類

任何一種資訊檢索語言,就其實質而言,都是表達主題概念及其相互關係的標識系統。資訊檢索語言可分為自然語言及控制語言兩大類。其中增進主題檢索效率的主題檢索語言即為非自然的控制辭彙。主題檢索語言是人為的語言,針對特定檢索目的而設,人為語言是經過控制的、規範化的。主題語言是主題檢索語言的簡稱,有兩大類型:分類主題語言及字順主題語言。分類主題語言用分類標記表達各種主題概念,有體系分類法(或傳統之列舉式分類法及層屬式分類法)及組配分類法(或現代的分析組合式分類法)兩種,統稱為分類法系統;字順主題語言用語詞作為概念的表達,按筆畫字順排列,並用參照系統間接顯示概念之間的相互關係,包括標題型主題檢索語言(標題法)、單元詞型主題檢索語言(單元詞法)、敘詞型主題檢索語言(敘詞法)及關鍵詞型主題檢索語言(關鍵詞法),統稱主題法系統。其中標題法是主題法系統中最早出現的一種,可稱為傳統主題法。大陸地區常將敘詞稱為主題詞,敘詞法亦稱為主題詞法。(錄自註3,另可參考註2b:3.1-)

試描繪其間關係(左圖);右圖為一位作者自訂 keywords的例子:

有趣的 keywords

有趣的 keywords

「中文主題詞表」屬單元詞法。而大陸的許多“主題詞表”(即索引典)是屬敘詞法,因數量龐大因此有人倡議應作些整合/兼容(註5)。

.

‧ 分類主題 一體化的議題

‧ 1) 分類法和主題法一體化詞表的編制宗旨,主要是為了使兩種不同類型的文獻標引工具兼容一體,互為表裡. 2)從而實現分類法和主題法、分類標引與主題標引的相互結合、相互轉換,使二者揚長避短、互補互利,發揮二者最佳的整體效應,實現文獻標引的一元化操作,達到文獻一體化標引的目的。(劉湘生,「中國分類法和主題法一體化詞表的編製與應用」,《香港圖書館協會學報》18( 1996),頁63)

.

‧兩岸主題詞表詞目數量比較:

《中文圖書標題表》(1995修訂版) 9,000+標題詞

《中文主題詞表》(2005) 主題詞 23,162筆

相關網站 ....分類法/標題表資料庫檢索系統

...............國家圖書館中文主題編目規範系統(需申請帳號)

《漢語主題詞表》(大陸) (書目)108,568條主題詞(亦可參考中科院檢索系統)

《中國分類主題詞表》(大陸) (書目) 收錄分類法類目五萬餘條,主題詞款目16餘萬條。 (db簡介) (可參考註5)

.

‧兩岸書目記錄內容比較

二、中文主題詞表使用說明 (講義綱要如下)

‧1 目的功能 4 體系結構 7 標引原則

‧2 選詞原則 5 使用要點 8 標引實例

‧3 選詞範圍 6 標引步驟 9 詞表管理

重要簡報投影片如下(源自鄭恆雄主任)

感言

除關心大陸的發展外,對於國際社群的研發動態也應知曉,在IFLA的IV. Division of Bibliographic Control(書目控制部)便有兩個工作小組—Functional Requirements of Authority Numbering and Records (FRANAR) 及Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR) ,後者是關於主題的權威控制,並欲針對FRBR中的第三組實體(即主題概念)建立一觀念模型。該工作小組主席為曾蕾(日前來過台灣) ,其網頁中有關於FRSAR及控制詞彙之準則的簡報資料。

.

[註]

1. Fundamental principles of Library of Congress Subject Headings, 3.2 Literary warrant

2a.中文主題詞表概述(ppt)(陳友民,九十三年圖書資訊編目規範研習會2004/09/10)

2b. 上述資料之Text檔 (http://lib.fju.edu.tw/seminar/200408marc/file/¤¤¤å¥DÃDµüªí·§z¥Ø¦¸.doc)

3. 見“主題詞表的內涵及在網路環境中所扮演的角色” (陳和琴)

4. “分類法與主題法之比較” (何世文)

5. “建立以《中国分类主题词表》为核心的检索语言兼容体系” (侯漢清)(http://www.lib.pku.edu.cn/98conf/paper/d/ºîººÇå.html)

.

《補充說明》

陳和琴老師原文(註3)中說到“「中文主題詞表」與「中文圖書標題表」最大不同者在於取消各式複分與採用單一概念的詞彙…”,因我只擷取部份文字,以致容易使人誤解,抱歉!以下再補充說明:

.

「中文主題詞表」與「中文圖書標題表」間的差異,可參考該文章關於“標題法”及“單元詞法”的述說:

(一)標題法 用經過規範的標題詞標引主題概念,以參照系統連結相關主題,並用字順提供主題檢索途徑,主題分析時直接標引標題詞,是前組合的檢索語言。在文法結構上標題詞有單一名詞、名詞加形容詞、片語、名詞加限定詞等等,有複分標題。選定標題詞須遵守特定性、唯一性、通用性及準確性的原則。標題表是標題詞的彙編,是一部標題詞典。

(二)單元詞法 單元詞法脫胎於標題法,是對標題法的一種改革。單元詞是指最小、最基本的辭彙單位,在概念上不能進一步分解,例如鐵路,不能分解為鐵+路。單元詞法的基本原理是任何複合主題概念都可分解為單元概念,每個單元概念只須由一個單詞表達。檢索時才組配單元詞,所以是一種後組合的檢索語言。標題法是直接地、精確地直接對文獻主題進行標引,選用較狹窄、較複雜的詞組;而單元詞法偏向於選用表達簡單、廣泛概念的單詞,對於複雜的主題概念則儘量以單一概念的單詞進行組配。

(三)敘詞法 (大陸)亦稱主題詞法。由於單元詞法可自由組配單詞,與檢索前預先組配好的標題法相比,確有其優點,所以它一出現,就吸引了許多的使用者。但是這些人使用之後,發現單元詞法嚴密性不足,經過不斷改進的結果,才形成了敘詞法。換言之,敘詞法是由單元詞發展而來。

敘詞表或稱主題詞表,又稱索引典,乃收集足以表示知識概念的字或詞,並將之以特定的結構加以排列,這些字彙控制了同義字、區別了同形異義字,並顯現各相關詞彙間階層及語意互屬上的各種關係,以作為文獻標引人員或索引人員在分析處理資料及讀者在檢索資料時選用一致的、經過控制的詞彙。

敘詞法綜合多種檢索語言的原理與方法,取各法之長、而捨各法之短。它保留了單元詞法的單詞組配,每一個詞彙可能為單字或片語,但只表示一個單一概念;採用組配分類法的概念組配來代替單元詞法的字面組配,並採用標題法預先組配的詞組,克服某些詞分拆後在組配時所產生意義失真的缺點。標題法多用於前組合索引,單元詞法僅用於後組合索引,而敘詞法用於前組合索引,也用於後組合索引。 (節錄完)

另想強調:主題詞表在網路(檢索)環境有其價值----可提高檢全率及檢準率(recall & precision ratio)

.

Originally posted on 2006/09/12, 2nd rev 2006/09/14

...........綱 要...........................................................

一、主題檢索:從標題表到主題詞表

二、中文主題詞表使用說明

............................................................................

一、主題檢索:從標題表到主題詞表

.

‧ 主題檢索的方式有: 1. Natural language(free-text sarching)(自然語言全文檢索) ; Keyword searching (關鍵字檢索) 2. Controlled vocabulary access (控制字彙檢索):包括使用subject headings(標題),descriptors (敘述詞) ,synonymous terms (同義詞) 作標引,references (參見關係) (See/Use ; See Also/BT, NT, RT)

‧ 主題分析的工具---主題法與分類法(另可參見註2b: 2.4及註4)

1. 主題法以標題作為檢索標誌;分類法以類號作為檢索標誌。

2. 主題法主要是指引讀者從「不用的標題詞」引見「用的標題詞」。建立「不用」(UF)與「用」(USE、See)的關係;分類法是以知識的學術分類建立體系,著重在知識「論理」關係的層屬性 Hierarchical Relationships,因此屬於類號標記的層屬結構 Notational Hierarchy。

3. 主題表也使用「參照系統」,如 LCSH 的 BT、NT、RT以導引讀者查找「廣義詞」(Broader term)、狹義詞(Narrower term)及「相關詞」(Related term) 詞目,便利讀者進行擴大檢索與縮小檢索。

‧ 中文圖書標題表概述:最初是依據《中國圖書分類法.試用版》以及賴永祥《中國圖書分類法》第七版的類目,收錄標題以當時的中文圖書出版品為對象。(即literary warrant,文獻保證原則,註1) 但標題表的缺點有:標題詞之詞量不足、標題詞詞彙控制不夠嚴格、標題詞收錄的速度緩慢…等。民87年國圖鑒於標題表因時代變遷以致詞目不符使用,遂推動《中文主題詞表》編訂計畫。

‧ 《中文主題詞表》

‧ 編製流程 見下圖 (鄭主任上課簡報)

‧ 編訂原則:後組式之詞表、文獻保證原則、用戶保證原則、重視實用原則(參見註2),此外亦包括

1)各學科詞彙以規定之數量為上限,如確有需要增加,需經國家圖書館中文主題詞表工作小組同意調整.

2)主題詞之建立,應包含主題詞與參照關係.

3)詞彙控制只採用同義關係,參照關係僅保留用(USE) 與不用(UF) 關係;亦即僅建立「見」關係,唯必要之「參見」、「說明註」仍須建立.

4)主題詞之建立依擬定之建檔格式為依據。

.

‧ 選詞原則 見下圖 (鄭主任上課簡報)

‧ 「中文主題詞表」與「中文圖書標題表」最大不同者在於取消各式複分與採用單一概念的詞彙。「中文主題詞表」旨在提供圖書館進行分類編目時進行圖書標引之用,標引對象主要在「圖書」,並非期刊論文,和一般綜合性的主題詞表或索引典不同。在詞彙間關係的建立上,索引典所收錄的詞彙間的參考關係有層屬的、相關的、同義的、同形異義的等,參照款目以BT、NT、RT、Use及Use For建立關係;而「中文主題詞表」簡化為相關的、同義的、同形異義的關係,以「用」、「不用」及「參見」建立關係。 (錄自註3)

.

‧主題檢索語言的種類

任何一種資訊檢索語言,就其實質而言,都是表達主題概念及其相互關係的標識系統。資訊檢索語言可分為自然語言及控制語言兩大類。其中增進主題檢索效率的主題檢索語言即為非自然的控制辭彙。主題檢索語言是人為的語言,針對特定檢索目的而設,人為語言是經過控制的、規範化的。主題語言是主題檢索語言的簡稱,有兩大類型:分類主題語言及字順主題語言。分類主題語言用分類標記表達各種主題概念,有體系分類法(或傳統之列舉式分類法及層屬式分類法)及組配分類法(或現代的分析組合式分類法)兩種,統稱為分類法系統;字順主題語言用語詞作為概念的表達,按筆畫字順排列,並用參照系統間接顯示概念之間的相互關係,包括標題型主題檢索語言(標題法)、單元詞型主題檢索語言(單元詞法)、敘詞型主題檢索語言(敘詞法)及關鍵詞型主題檢索語言(關鍵詞法),統稱主題法系統。其中標題法是主題法系統中最早出現的一種,可稱為傳統主題法。大陸地區常將敘詞稱為主題詞,敘詞法亦稱為主題詞法。(錄自註3,另可參考註2b:3.1-)

試描繪其間關係(左圖);右圖為一位作者自訂 keywords的例子:

有趣的 keywords

有趣的 keywords「中文主題詞表」屬單元詞法。而大陸的許多“主題詞表”(即索引典)是屬敘詞法,因數量龐大因此有人倡議應作些整合/兼容(註5)。

.

‧ 分類主題 一體化的議題

‧ 1) 分類法和主題法一體化詞表的編制宗旨,主要是為了使兩種不同類型的文獻標引工具兼容一體,互為表裡. 2)從而實現分類法和主題法、分類標引與主題標引的相互結合、相互轉換,使二者揚長避短、互補互利,發揮二者最佳的整體效應,實現文獻標引的一元化操作,達到文獻一體化標引的目的。(劉湘生,「中國分類法和主題法一體化詞表的編製與應用」,《香港圖書館協會學報》18( 1996),頁63)

.

‧兩岸主題詞表詞目數量比較:

《中文圖書標題表》(1995修訂版) 9,000+標題詞

《中文主題詞表》(2005) 主題詞 23,162筆

相關網站 ....分類法/標題表資料庫檢索系統

...............國家圖書館中文主題編目規範系統(需申請帳號)

《漢語主題詞表》(大陸) (書目)108,568條主題詞(亦可參考中科院檢索系統)

《中國分類主題詞表》(大陸) (書目) 收錄分類法類目五萬餘條,主題詞款目16餘萬條。 (db簡介) (可參考註5)

.

‧兩岸書目記錄內容比較

二、中文主題詞表使用說明 (講義綱要如下)

‧1 目的功能 4 體系結構 7 標引原則

‧2 選詞原則 5 使用要點 8 標引實例

‧3 選詞範圍 6 標引步驟 9 詞表管理

重要簡報投影片如下(源自鄭恆雄主任)

感言

除關心大陸的發展外,對於國際社群的研發動態也應知曉,在IFLA的IV. Division of Bibliographic Control(書目控制部)便有兩個工作小組—Functional Requirements of Authority Numbering and Records (FRANAR) 及Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR) ,後者是關於主題的權威控制,並欲針對FRBR中的第三組實體(即主題概念)建立一觀念模型。該工作小組主席為曾蕾(日前來過台灣) ,其網頁中有關於FRSAR及控制詞彙之準則的簡報資料。

.

[註]

1. Fundamental principles of Library of Congress Subject Headings, 3.2 Literary warrant

2a.中文主題詞表概述(ppt)(陳友民,九十三年圖書資訊編目規範研習會2004/09/10)

2b. 上述資料之Text檔 (http://lib.fju.edu.tw/seminar/200408marc/file/¤¤¤å¥DÃDµüªí·§z¥Ø¦¸.doc)

3. 見“主題詞表的內涵及在網路環境中所扮演的角色” (陳和琴)

4. “分類法與主題法之比較” (何世文)

5. “建立以《中国分类主题词表》为核心的检索语言兼容体系” (侯漢清)(http://www.lib.pku.edu.cn/98conf/paper/d/ºîººÇå.html)

.

《補充說明》

陳和琴老師原文(註3)中說到“「中文主題詞表」與「中文圖書標題表」最大不同者在於取消各式複分與採用單一概念的詞彙…”,因我只擷取部份文字,以致容易使人誤解,抱歉!以下再補充說明:

.

「中文主題詞表」與「中文圖書標題表」間的差異,可參考該文章關於“標題法”及“單元詞法”的述說:

(一)標題法 用經過規範的標題詞標引主題概念,以參照系統連結相關主題,並用字順提供主題檢索途徑,主題分析時直接標引標題詞,是前組合的檢索語言。在文法結構上標題詞有單一名詞、名詞加形容詞、片語、名詞加限定詞等等,有複分標題。選定標題詞須遵守特定性、唯一性、通用性及準確性的原則。標題表是標題詞的彙編,是一部標題詞典。

(二)單元詞法 單元詞法脫胎於標題法,是對標題法的一種改革。單元詞是指最小、最基本的辭彙單位,在概念上不能進一步分解,例如鐵路,不能分解為鐵+路。單元詞法的基本原理是任何複合主題概念都可分解為單元概念,每個單元概念只須由一個單詞表達。檢索時才組配單元詞,所以是一種後組合的檢索語言。標題法是直接地、精確地直接對文獻主題進行標引,選用較狹窄、較複雜的詞組;而單元詞法偏向於選用表達簡單、廣泛概念的單詞,對於複雜的主題概念則儘量以單一概念的單詞進行組配。

(三)敘詞法 (大陸)亦稱主題詞法。由於單元詞法可自由組配單詞,與檢索前預先組配好的標題法相比,確有其優點,所以它一出現,就吸引了許多的使用者。但是這些人使用之後,發現單元詞法嚴密性不足,經過不斷改進的結果,才形成了敘詞法。換言之,敘詞法是由單元詞發展而來。

敘詞表或稱主題詞表,又稱索引典,乃收集足以表示知識概念的字或詞,並將之以特定的結構加以排列,這些字彙控制了同義字、區別了同形異義字,並顯現各相關詞彙間階層及語意互屬上的各種關係,以作為文獻標引人員或索引人員在分析處理資料及讀者在檢索資料時選用一致的、經過控制的詞彙。

敘詞法綜合多種檢索語言的原理與方法,取各法之長、而捨各法之短。它保留了單元詞法的單詞組配,每一個詞彙可能為單字或片語,但只表示一個單一概念;採用組配分類法的概念組配來代替單元詞法的字面組配,並採用標題法預先組配的詞組,克服某些詞分拆後在組配時所產生意義失真的缺點。標題法多用於前組合索引,單元詞法僅用於後組合索引,而敘詞法用於前組合索引,也用於後組合索引。 (節錄完)

另想強調:主題詞表在網路(檢索)環境有其價值----可提高檢全率及檢準率(recall & precision ratio)

.

Originally posted on 2006/09/12, 2nd rev 2006/09/14

Labels:

LIS -- technical,

Subject Terms

「資訊組織進階班」研習筆記之三

「資訊組織進階班:編目規範研討」第二天(2006年8月15日)研習課程第一堂為「名稱權威」(Name Authority)(劉春銀主任講授),課程大綱如下:

劉主任的講義資料很完備,以下多為我摘錄的重點,也有自己補充的。

-

書目資料庫除了書目記錄外,還需建立權威記錄,以提高書目資料之正確性及建立參照關係以助資料搜尋。

‧“權威記錄”與“權威控制” (“authority”大陸譯為“規範”)

1. 權威記錄 (authority records):為書目檢索項提供一種標準形式,它將標目的不同形式、相關形式、參照、資料來源、建立日期等事項一併記載、以組成一筆完整之標目記錄。

2. 權威工作/權威控制 (authority works / authority control):決定書目檔中之名稱、標題與集叢正標目、參照款目及其他權威款目之間關係的過程稱之。

‧權威控制的功能有:1. 集合性:將同一特性的資料彙集一處. 2.一致性:採用控制語彙與記載形式. 3.關聯性:以參照款目指引讀者,及將相關資料彙集一處. 4.註記性:如集叢的處理方式(可包含標目與類號)

‧權威檔的種類有三種:1.名稱權威檔:個人名稱、團體名稱、會議名稱、劃一題名(同作品之不同題名、集叢題名、連續性出版品之刊名演變、翻譯作品(不同譯名)及不同版本…等. 2.主題權威檔 (新舊標題、廣狹義詞…). 3. 集叢權威檔(註記備忘事項:追尋、分析、分類號)

‧機讀權威記錄的格式:(列出重要者)

1.中國機讀權威記錄格式 (Chinese MARC Format for Authority Records) (1994)

2. USMARC Format for Authority Data (1993 Ed wh Nos.1-2 Update, 1995-1997)

3. MARC 21: Format for Authority Data (1999 ed wh Nos. 1-5 Updates, 2000-2005)(concise ed.)

4.中國機讀規範格式(試用本)(1991) (大陸)

5. MARC21規範數據格式使用手冊(2005年9月) (大陸)(書目)

-

‧權威記錄的種類:標目依功能區分為:權威標目、參照標目、說明參照標目

劉主任的講義資料很完備,以下多為我摘錄的重點,也有自己補充的。

-

書目資料庫除了書目記錄外,還需建立權威記錄,以提高書目資料之正確性及建立參照關係以助資料搜尋。

‧“權威記錄”與“權威控制” (“authority”大陸譯為“規範”)

1. 權威記錄 (authority records):為書目檢索項提供一種標準形式,它將標目的不同形式、相關形式、參照、資料來源、建立日期等事項一併記載、以組成一筆完整之標目記錄。

2. 權威工作/權威控制 (authority works / authority control):決定書目檔中之名稱、標題與集叢正標目、參照款目及其他權威款目之間關係的過程稱之。

‧權威控制的目的為:1. 提高書目資料之正確性與可靠性(標目一致性). 2.增加查尋檢索途徑(參照關係). 3. 發揮目錄的效能(參照說明與指引). 4.提高編目的工作效率(節省查尋時間)…等。

‧權威控制的功能有:1. 集合性:將同一特性的資料彙集一處. 2.一致性:採用控制語彙與記載形式. 3.關聯性:以參照款目指引讀者,及將相關資料彙集一處. 4.註記性:如集叢的處理方式(可包含標目與類號)

‧權威檔的種類有三種:1.名稱權威檔:個人名稱、團體名稱、會議名稱、劃一題名(同作品之不同題名、集叢題名、連續性出版品之刊名演變、翻譯作品(不同譯名)及不同版本…等. 2.主題權威檔 (新舊標題、廣狹義詞…). 3. 集叢權威檔(註記備忘事項:追尋、分析、分類號)

‧機讀權威記錄的格式:(列出重要者)

1.中國機讀權威記錄格式 (Chinese MARC Format for Authority Records) (1994)

2. USMARC Format for Authority Data (1993 Ed wh Nos.1-2 Update, 1995-1997)

3. MARC 21: Format for Authority Data (1999 ed wh Nos. 1-5 Updates, 2000-2005)(concise ed.)

4.中國機讀規範格式(試用本)(1991) (大陸)

5. MARC21規範數據格式使用手冊(2005年9月) (大陸)(書目)

-

‧權威記錄的種類:標目依功能區分為:權威標目、參照標目、說明參照標目

-

‧MARC21名稱權威記錄的例子

‧NBINet及臺灣大學圖書館:人名權威標目的指引

標目與標目間的關係,有時會有參照(References)關係,便會有“見” (See)及“參見” (See also)款目。

-

‧權威檔之建立與維護方面:需有權威控制政策、權威記錄之建立程序 (when, who and how)、權威檔與書目檔之連結方式(詳下圖,取自劉主任上課簡報)

-

‧編目規範與名稱權威控制:

編目規則裡都有對標目(heading / access point)的規範(著錄原則),但各館可訂著錄細節(例如:確立臺灣原住民個人名稱…)。主題權威記錄的建立是根據主題詞或標題表。

-

‧中文名稱權威資料庫之合作計畫(兩岸):

臺灣:由國家圖書館與臺大圖書館合作建置“中文名稱權威資料庫(CAN)” (約有40餘萬筆資料)

香港:香港中文大學等6個圖書館合作建置HKCAN (Hong Kong Chinese Authority (Name)) (個人名稱約有73,000筆…)

澳門:澳門中央圖書館、澳門大學圖書館、澳門圖書館協會(各自建檔)

大陸:中國國家圖書館、北京大學圖書館 (CALIS)建置“中國名稱規範數據庫” (個人與團體名稱計約有57萬多筆)(資料來源)

希望建立一個單一界面可同時查詢及下載港、臺、中及美國等地區之多種權威記錄,達到異地權威資源分建共享的合作理想(One Stop Search for Multi Name Authority Databases)。

-

有關合作議題的文章/參考資料:

1. “中文名稱權威資料庫-臺灣地區建置現況及跨地區合作”(顧力仁)(國圖館訊95年2月)

2. 國圖鄭玉玲出席「中文名稱規範業務培訓會議(2005)」報告書(含鄭玉玲之“中文名稱權威規範初探”ppt)

3. 歷屆兩岸合作會議--「中文文獻資源共建共享合作會議」 (八個合作項目之一為共建「中文名稱規範數據庫」)

第一次 (北京,2000) ..........第二次 (台北,2001)

第三次 (澳門,2002) ..........第四次 (南京,2004)

第五次 (香港,2005) 或國圖報導

-

3.1 「中文名稱規範會議」 (屬管理協調性質)

第一次 (2003北京圖書館) ..........第二次 (2004北京圖書館)

第三次 (2005香港中文大學)

-

3.2 「中文名稱規範業務培訓會議」(屬編目人員實務討論性質)

第一次 (2005北京圖書館)

-

4. 大陸國圖曹寧之“2005年中文名稱規範數據庫進展情況簡報”,節錄其中部份文字(p.27-28) :“HKCAN在2003年做過非常有意義的工作,所開發的一站式名稱規範搜索引擎能夠實現大陸、臺灣、香港多家機構名稱規範資料庫的彼此互檢。但這一檢索工具操作尚不便利、功能有待進一步完備… 作為文獻編目者我們一直認為,在聯機資訊檢索系統中實現FRBR化組織模式決不僅僅是通過軟體手段整合已有的資料資訊的結果,這項工作很可能會涉及到對元資料資訊的重新組織問題。或者更確切地說,FRBR化的核心或許並不是用戶前台的整合顯示,而是系統後台的資訊組織。FRBR最終的實現,與其說決定于軟體發展人員,不如說更取決於資訊資源的組織者。”

5. HKCAN網站中列出“名稱規範主要參考工具書”,可供訂定名稱標目時參考之用

-

‧結語

1. 近幾年來,兩岸四地圖書館以分建共享合作計畫模式,已經完成多種權威檔可在一個介面上提供檢索與下載的功能,這是難能可貴的。(註1)

2. 應密切注意 RDA,FRANAR (Functional Requirements and Numbering of Authority Records)(註2)及VIAF(註3) 的發展與應用

講義末附有:”自動化權威控制系統評估”資料及「權威控制」參考文獻清單

-

[註]

1. 第五次中文文獻資源共建共享合作會議(簡報p.28-29)

2. IFLA Working Group on FRANAR 已草擬了 Functional Requirements for Authority Records (2005 draft)

3. VIAF計畫說明、VIAF介紹(IFLA年會文章:中譯)

編目規則裡都有對標目(heading / access point)的規範(著錄原則),但各館可訂著錄細節(例如:確立臺灣原住民個人名稱…)。主題權威記錄的建立是根據主題詞或標題表。

-

‧中文名稱權威資料庫之合作計畫(兩岸):

臺灣:由國家圖書館與臺大圖書館合作建置“中文名稱權威資料庫(CAN)” (約有40餘萬筆資料)

香港:香港中文大學等6個圖書館合作建置HKCAN (Hong Kong Chinese Authority (Name)) (個人名稱約有73,000筆…)

澳門:澳門中央圖書館、澳門大學圖書館、澳門圖書館協會(各自建檔)

大陸:中國國家圖書館、北京大學圖書館 (CALIS)建置“中國名稱規範數據庫” (個人與團體名稱計約有57萬多筆)(資料來源)

希望建立一個單一界面可同時查詢及下載港、臺、中及美國等地區之多種權威記錄,達到異地權威資源分建共享的合作理想(One Stop Search for Multi Name Authority Databases)。

-

有關合作議題的文章/參考資料:

1. “中文名稱權威資料庫-臺灣地區建置現況及跨地區合作”(顧力仁)(國圖館訊95年2月)

2. 國圖鄭玉玲出席「中文名稱規範業務培訓會議(2005)」報告書(含鄭玉玲之“中文名稱權威規範初探”ppt)

3. 歷屆兩岸合作會議--「中文文獻資源共建共享合作會議」 (八個合作項目之一為共建「中文名稱規範數據庫」)

第一次 (北京,2000) ..........第二次 (台北,2001)

第三次 (澳門,2002) ..........第四次 (南京,2004)

第五次 (香港,2005) 或國圖報導

-

3.1 「中文名稱規範會議」 (屬管理協調性質)

第一次 (2003北京圖書館) ..........第二次 (2004北京圖書館)

第三次 (2005香港中文大學)

-

3.2 「中文名稱規範業務培訓會議」(屬編目人員實務討論性質)

第一次 (2005北京圖書館)

-

4. 大陸國圖曹寧之“2005年中文名稱規範數據庫進展情況簡報”,節錄其中部份文字(p.27-28) :“HKCAN在2003年做過非常有意義的工作,所開發的一站式名稱規範搜索引擎能夠實現大陸、臺灣、香港多家機構名稱規範資料庫的彼此互檢。但這一檢索工具操作尚不便利、功能有待進一步完備… 作為文獻編目者我們一直認為,在聯機資訊檢索系統中實現FRBR化組織模式決不僅僅是通過軟體手段整合已有的資料資訊的結果,這項工作很可能會涉及到對元資料資訊的重新組織問題。或者更確切地說,FRBR化的核心或許並不是用戶前台的整合顯示,而是系統後台的資訊組織。FRBR最終的實現,與其說決定于軟體發展人員,不如說更取決於資訊資源的組織者。”

5. HKCAN網站中列出“名稱規範主要參考工具書”,可供訂定名稱標目時參考之用

-

‧結語

1. 近幾年來,兩岸四地圖書館以分建共享合作計畫模式,已經完成多種權威檔可在一個介面上提供檢索與下載的功能,這是難能可貴的。(註1)

2. 應密切注意 RDA,FRANAR (Functional Requirements and Numbering of Authority Records)(註2)及VIAF(註3) 的發展與應用

講義末附有:”自動化權威控制系統評估”資料及「權威控制」參考文獻清單

-

[註]

1. 第五次中文文獻資源共建共享合作會議(簡報p.28-29)

2. IFLA Working Group on FRANAR 已草擬了 Functional Requirements for Authority Records (2005 draft)

3. VIAF計畫說明、VIAF介紹(IFLA年會文章:中譯)

-

Originally posted on 2006/08/30

Labels:

Authority Control,

LIS -- technical

2006/11/04

「資訊組織進階班」研習筆記之二

「資訊組織進階班」2006年8月14日第二堂課程為中國編目規則第三版 (陳和琴老師講授),大綱如下:

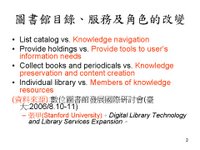

‧前言

圖書館目錄、服務及角色已改變,誠如張甲所言:

圖書館目錄、服務及角色已改變,誠如張甲所言:

新的目錄形態之一,OPAC for Web2.0 – Casey Bisson’s WPopac (例如:Plymouth State Univ. Library OPAC)(亦可參考LibraryView文章) 。大環境已改變,故促使編目規則需改變。

編目規範的重要性為:編目標準,確保品質、合作編目,資源共享,即 cost-effectiveness。西文主要編目規範有:ISBD,AACR2R(2002)(未來發展—RDA),MARC21,DDC,LCC,LCSH等。在FRBR出版後,為確保與FRBR之“基本級國家書目記錄”一致,IFLA開始修訂ISBD(如:“標準號碼與獲得方式項”改為“Resource identifier and terms of availability area”,資料類型標示GMD亦大幅改變),並擬出版 consolidated edition。

-

編目規範的重要性為:編目標準,確保品質、合作編目,資源共享,即 cost-effectiveness。西文主要編目規範有:ISBD,AACR2R(2002)(未來發展—RDA),MARC21,DDC,LCC,LCSH等。在FRBR出版後,為確保與FRBR之“基本級國家書目記錄”一致,IFLA開始修訂ISBD(如:“標準號碼與獲得方式項”改為“Resource identifier and terms of availability area”,資料類型標示GMD亦大幅改變),並擬出版 consolidated edition。

-

大陸方面重要的編目規範有:

《中国图书馆分类法》(第四版,1999年出版,2006刷) 《中国文献编目规则》(第二版,2005年出版,參考文字)

《中国分类主题词表》(第二版,2005)(全六册)

《新版中国机读目录格式使用手册》(2004年出版,2005刷)《中国机读规范格式使用手册》(2004年出版)

《西文文献著录条例》(修订扩大版,2003年出版) 《西文编目实用手册》(2004年出版)

《MARC21书目数据格式使用手册 》(2005年出版,2006刷) 《MARC21规范数据格式使用手册》(2005年出版,2006刷)

《中国图书馆分类法》(第四版,1999年出版,2006刷) 《中国文献编目规则》(第二版,2005年出版,參考文字)

《中国分类主题词表》(第二版,2005)(全六册)

《新版中国机读目录格式使用手册》(2004年出版,2005刷)《中国机读规范格式使用手册》(2004年出版)

《西文文献著录条例》(修订扩大版,2003年出版) 《西文编目实用手册》(2004年出版)

《MARC21书目数据格式使用手册 》(2005年出版,2006刷) 《MARC21规范数据格式使用手册》(2005年出版,2006刷)

-

‧中國編目規則第三版 CCR3(2005年)

AACR2R 2002修訂版問世後,其 Chapter12(Continuing Resources)變動極多,因此CCR3的第3章(連續性資源)也作了大幅修訂。參見CCR3增修說明 。

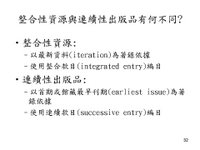

其中重要的改變為—”連續性資源”(Continuing Resources)包含” 連續性出版品”(Serials)及”整合性資源”(Integrating resource)。可參考下圖

(source:http://library.osu.edu/sites/techservices/AACR2chapter12.ppt)

‧中國編目規則第三版 CCR3(2005年)

AACR2R 2002修訂版問世後,其 Chapter12(Continuing Resources)變動極多,因此CCR3的第3章(連續性資源)也作了大幅修訂。參見CCR3增修說明 。

其中重要的改變為—”連續性資源”(Continuing Resources)包含” 連續性出版品”(Serials)及”整合性資源”(Integrating resource)。可參考下圖

(source:http://library.osu.edu/sites/techservices/AACR2chapter12.ppt)

"整合性資源"的義涵可參考下面3張圖的說明(取自陳和琴老師上課簡報檔)

CCR3第13章為”電子資源”,其對應AACR2R的Chapter9 (Electronic Resources),亦作了修訂。

-

‧編目規則/CCR3的未來

1. 配合數位時代編目概念的新趨勢--從載體(carrier)轉向內容(content),多重資料格式(multiple format),FRBR/FRAR/FRSAR

2. 國際書目控制與合作編目是不變的趨勢— International Cataloguing Code, ISBD/RDA

3. 我國編目規則名稱及實質的蛻變

‧編目規則/CCR3的未來

1. 配合數位時代編目概念的新趨勢--從載體(carrier)轉向內容(content),多重資料格式(multiple format),FRBR/FRAR/FRSAR

2. 國際書目控制與合作編目是不變的趨勢— International Cataloguing Code, ISBD/RDA

3. 我國編目規則名稱及實質的蛻變

-

‧感想及其他

編目人員正處在變革的時代,編目規則、主題詞表、分類觀念都必作改變。甫出版的CCR3根據的是AACR2 2002修訂版,而AACR2眼看將要被 RDA(Resource Description and Access)所取代(擬於2008年出版)。我們明知許多AACR2的傳承觀念與架構已遭受挑戰及瓦解,巨量的網路/數位資源及不同的使用環境/思維,讓我們必需謀求新的資訊/知識組織方法。然沉重的舊包袱、可能的風險讓我們的作法遠不及新的想法。

多位講者也提到大陸圖資界在接收(含翻譯)、參與或發表新知、行動上相當積極,值得關注。我想我們不僅要積極吸收國外新知,也應多思考我們中國或東方的特殊性及需求。其實librarian已是相當具挑戰的工作,也希望戰勝。

國圖表示其將於2007年元月開使採用CCR3,6月採用新的中文主題詞表(此變動較大,需較長的準備與訓練)。但在CMARC方面是不三不四(三、四版兼用),似乎面臨難題。現今圖書館極仰賴 NBINET作抄錄編目(copy cataloging),國圖的品質已受肯定,其肩負領導全臺圖書館的角色,其所採的策略至為重要。

-

延伸閱讀

1) 轉變後的AACR2:第九章與第十二章新編目規則的使用 (徐蕙芬譯)

2) 2004年之「整合型態出版品編目研習會」資訊

3) 黃鈺婷研習報告 (整合型態出版品編目)

4) 圖書資訊編目規範研習會講義. 93年. 輔仁大學圖書館編輯.(書目)

為因應科技的進步與圖書館的需求,在國家圖書館及各學界學者的共同努力下進行了分類表、主題表、編目規則、機讀格式……等的多種編目規範的研訂,為了解是否合乎實際需求及研訂是否周全合宜,因此由國家圖書館主辦,中國圖書館學會分類編目委員會規劃,委託輔仁大學圖書館、國立臺中圖書館、高雄市立圖書館承辦之「九十三年圖書資訊編目規範研討會」,於8月6日、27日及9月10日分別於國家圖書館、國立臺中圖書館、高雄市立圖書館鼓山分館舉辦,本書為研習會之授課資料,書中內容包括含:中國圖書分類法增訂九版之研訂∕王國聰;分類法的研訂及問題探討∕錢月蓮;中文主題詞表:人文社會科學類∕劉春銀;中文主題詞表概述∕陳友民;編目規則研訂現況與發展∕陳和琴;中國機讀編目格式之研訂∕黃莉玲。並於書後附上國家圖書館專業技術服務、中國編目規則修訂二版等等六種參考文獻資料。(出處)

5) The FRBR Blog (William. Denton)

6) 張甲(Foster Zhang)"Digital library technology and library services expansion"簡報(79頁)可至http://www.lis.ntu.edu.tw/main/news_chinese.php?kind=2&Cat=1&I=752下載

-

‧感想及其他

編目人員正處在變革的時代,編目規則、主題詞表、分類觀念都必作改變。甫出版的CCR3根據的是AACR2 2002修訂版,而AACR2眼看將要被 RDA(Resource Description and Access)所取代(擬於2008年出版)。我們明知許多AACR2的傳承觀念與架構已遭受挑戰及瓦解,巨量的網路/數位資源及不同的使用環境/思維,讓我們必需謀求新的資訊/知識組織方法。然沉重的舊包袱、可能的風險讓我們的作法遠不及新的想法。

多位講者也提到大陸圖資界在接收(含翻譯)、參與或發表新知、行動上相當積極,值得關注。我想我們不僅要積極吸收國外新知,也應多思考我們中國或東方的特殊性及需求。其實librarian已是相當具挑戰的工作,也希望戰勝。

國圖表示其將於2007年元月開使採用CCR3,6月採用新的中文主題詞表(此變動較大,需較長的準備與訓練)。但在CMARC方面是不三不四(三、四版兼用),似乎面臨難題。現今圖書館極仰賴 NBINET作抄錄編目(copy cataloging),國圖的品質已受肯定,其肩負領導全臺圖書館的角色,其所採的策略至為重要。

-

延伸閱讀

1) 轉變後的AACR2:第九章與第十二章新編目規則的使用 (徐蕙芬譯)

2) 2004年之「整合型態出版品編目研習會」資訊

3) 黃鈺婷研習報告 (整合型態出版品編目)

4) 圖書資訊編目規範研習會講義. 93年. 輔仁大學圖書館編輯.(書目)

為因應科技的進步與圖書館的需求,在國家圖書館及各學界學者的共同努力下進行了分類表、主題表、編目規則、機讀格式……等的多種編目規範的研訂,為了解是否合乎實際需求及研訂是否周全合宜,因此由國家圖書館主辦,中國圖書館學會分類編目委員會規劃,委託輔仁大學圖書館、國立臺中圖書館、高雄市立圖書館承辦之「九十三年圖書資訊編目規範研討會」,於8月6日、27日及9月10日分別於國家圖書館、國立臺中圖書館、高雄市立圖書館鼓山分館舉辦,本書為研習會之授課資料,書中內容包括含:中國圖書分類法增訂九版之研訂∕王國聰;分類法的研訂及問題探討∕錢月蓮;中文主題詞表:人文社會科學類∕劉春銀;中文主題詞表概述∕陳友民;編目規則研訂現況與發展∕陳和琴;中國機讀編目格式之研訂∕黃莉玲。並於書後附上國家圖書館專業技術服務、中國編目規則修訂二版等等六種參考文獻資料。(出處)

5) The FRBR Blog (William. Denton)

6) 張甲(Foster Zhang)"Digital library technology and library services expansion"簡報(79頁)可至http://www.lis.ntu.edu.tw/main/news_chinese.php?kind=2&Cat=1&I=752下載

-

originally posted on 2006/08/17 ; 1st rev 2006/8/18

Labels:

LIS -- technical

2006/11/02

「資訊組織進階班」研習筆記之一

中華民國圖書館學會95年度(2006)暑期研習班,其中「資訊組織進階班:編目規範研討」為期3天(2006.8.14 – 8.16),課程內容及8月14日第一堂課的筆記如下:

大綱一、二及四 :圖書館法、圖書館標準與圖書資訊技術規範、結論

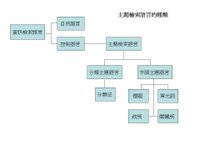

見樹也要見林,盧老師提出圖書館相關規範之概觀(Overview)。編目人員熟悉實作的規則,但也需了解其上層的指導綱領或國家標準,以下圖簡單說明上、下層規範的關係:

(圖書館營運基準見 http://www.ncl.edu.tw/bulletin/bulletin_05.asp)

圖書館法乃基本大法。圖書館設立及營運基準是圖書館營運的大政方針、服務指引及評鑑尺度。編目業務之「技術規範」指編目時各種實務面操作型的規則、格式等(Rule, Code, Format…),CMARC及CCR即為此。

參見盧教授另篇文章"圖書館營運基準及技術規範與圖書館經營"

-

大綱三 :編目規範的現況與發展

我國主要編目規範:

《中國編目規則,CCR, 已有第三版 2005》(民84年修訂版)

《中國機讀編目格式》(民90年修訂版)

《中文主題詞表 (2005) 》 (前為:中文圖書標題表) (可參用國圖中文主題編目規範系統)

《中國圖書分類法,CCL,增訂八版》 增訂說明、資料庫查詢

其他中文規範參見中文編目規範標準

-

國外主要編目規範:

AACR2(英美編目規則第二版修訂版) JSC說明、中文說明

RDA (Resource Description and Access,資源描述與取得)(可說是未來的國際性編目規則,目前正撰寫中) 簡介(大陸之中譯本)

DDC(杜威十進分類法) 中文說明

LCC(美國國會圖書館分類法) Outline 、中文說明

LCSH(國會圖書館標題表) 中文說明

MARC21 (機讀格式21)

Dublin Core(都柏林核心集)

FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records,書目記錄功能要件) (IFLA所訂有關書目的新觀念架構) 簡介

-

其他參考資訊:

1. 國家標準(CNS)檢索系統 http://www.cnsonline.com.tw/(非會員僅能查目錄)

2. 海峽兩岸圖書資訊相關國家標準之比較研究 / 李德竹著(書目)

3. 圖書館相關國家標準彙編 / 經濟部中央標準局編 (資料較舊?)

-

[附帶說明:此次研習課程之講義(電子檔)僅供學員下載(http://lac.ncl.edu.tw/LacEduMember/course_content.aspx?classGuid=b4c16f29-bb2d-4eed-a9b3-4b80d99a4958),在此之前僅簡略列出一些課程大綱及內容。寫的匆忙,希望再作增補]

見樹也要見林,盧老師提出圖書館相關規範之概觀(Overview)。編目人員熟悉實作的規則,但也需了解其上層的指導綱領或國家標準,以下圖簡單說明上、下層規範的關係:

(圖書館營運基準見 http://www.ncl.edu.tw/bulletin/bulletin_05.asp)

圖書館法乃基本大法。圖書館設立及營運基準是圖書館營運的大政方針、服務指引及評鑑尺度。編目業務之「技術規範」指編目時各種實務面操作型的規則、格式等(Rule, Code, Format…),CMARC及CCR即為此。

參見盧教授另篇文章"圖書館營運基準及技術規範與圖書館經營"

-

大綱三 :編目規範的現況與發展

我國主要編目規範:

《中國編目規則,CCR, 已有第三版 2005》(民84年修訂版)

《中國機讀編目格式》(民90年修訂版)

《中文主題詞表 (2005) 》 (前為:中文圖書標題表) (可參用國圖中文主題編目規範系統)

《中國圖書分類法,CCL,增訂八版》 增訂說明、資料庫查詢

其他中文規範參見中文編目規範標準

-

國外主要編目規範:

AACR2(英美編目規則第二版修訂版) JSC說明、中文說明

RDA (Resource Description and Access,資源描述與取得)(可說是未來的國際性編目規則,目前正撰寫中) 簡介(大陸之中譯本)

DDC(杜威十進分類法) 中文說明

LCC(美國國會圖書館分類法) Outline 、中文說明

LCSH(國會圖書館標題表) 中文說明

MARC21 (機讀格式21)

Dublin Core(都柏林核心集)

FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records,書目記錄功能要件) (IFLA所訂有關書目的新觀念架構) 簡介

-

其他參考資訊:

1. 國家標準(CNS)檢索系統 http://www.cnsonline.com.tw/(非會員僅能查目錄)

2. 海峽兩岸圖書資訊相關國家標準之比較研究 / 李德竹著(書目)

3. 圖書館相關國家標準彙編 / 經濟部中央標準局編 (資料較舊?)

-

[附帶說明:此次研習課程之講義(電子檔)僅供學員下載(http://lac.ncl.edu.tw/LacEduMember/course_content.aspx?classGuid=b4c16f29-bb2d-4eed-a9b3-4b80d99a4958),在此之前僅簡略列出一些課程大綱及內容。寫的匆忙,希望再作增補]

-

originally posted on 2006/08/15 ; 2nd rev 2006/08/18

Labels:

LIS -- technical

2006/10/24

淺談日文編目(一)

之前我曾參與台大圖書館特藏組「日本地區資料」的回溯編目計畫,在兩年期間接觸到不少日本大正及昭和年代(約在1910-1960)的書籍。觀察現今編目方面參考文獻,很少談論到日文書籍的編目問題,現僅就個人經驗與大家分享,供日文資料編目入門參考之用,也希望能拋磚引玉。

A. 基本參考資源

1.線上辭典

Goo辭書(英和・和英・国語・新語の辞書検索)

可查字、詞、人物名、事件、專有名詞…

Yahoo Japan 辭書

2.百科全書中 “日本”篇

對日本各方面先有概括的了解 (推薦:大美百科全書[中文版])

3.分類表或標題表中”日本的歷史年代表”

B. 編目實務

1.日本語文∕輸入法

日本文字是由假名及漢體字所構成,假名亦標示讀音(即五十音)。基本上要認識及記住這五十音(可參考下列網址介紹五十音http://www.linguist.com.tw/E-learner/Japanese/j_50s/j_50s_index.ht)或字源表--可幫助記憶假名起源的漢字--http://ha-ibuki.com/japan_kana_main01.htm),如此才能順利地輸入平假名(Hiragana)或片假名(Katakana)。

因日文的字碼有多種(如Big-5,Unicode,JIS...等),故要看你所使用的編目自動化系統所採用或能接受哪種日文字碼,以便選擇適合的日文輸入法。若是Big-5碼者,常用”櫻花輸入法”(使用說明)輸入日文假名;若是Unicode碼,則可使用微軟內建的日文IME輸入法,它可輸入日文假名及漢體字。關於日文字碼的說明可參考: http://japeagle.iwarp.com/html/update.htm;關於輸入法的設定可參考: http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1005031907916或 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1005021701049。

微軟內建的日文IME輸入法,在語言顯示/輸入法列,若選擇IME Pad—Hand Writing,

2. 字碼及罕見字問題

編目單位應對罕用字、異體字…等訂出用字取碼的原則,下列是關於字碼的網站,可幫助找到所需的字及字碼:

1) Unihan Database (統漢字資料庫):可查unicode,CCCII,JIS…碼

簡介 (中華電子佛典協會新聞電子報2003/04網際導覽)

2) Unihan Radical-Stroke Index (統漢字 部首筆劃索引)

3) CNS11643中文標準交換碼全字庫(全字庫):可查CNS字碼,並有中文字碼介紹

4) 異體字字典(教育部) http://140.111.1.40/?open

另亦可參考我過去使用Innopac系統時所彙整的"日本特殊漢體字表"

延伸閱讀

中文字集字碼 (宋玉) 國家圖書館遠距學園課程

3. 辨識日文書

重要項目用語:

序言 → はしがき

跋→ あとがき

書名(title) → タイトル

關鍵字(keyword) → キーワード

作者(author) 如不易判斷何為姓與何為名時,可參考下列資源:

京都大學圖書館目錄

日本國會圖書館目錄

日本姓氏字典 (聯經出版)

叢書(series) → シリーズ

年代/出版年代:

----明治年份 + 1867 = 西元年份

----大正年份 + 1911 = 西元年份

----昭和年份 + 1925 = 西元年份

----平成年份 + 1988 = 西元年份或參考"日本年代對照表”

發兌 = 發行

裝訂:和裝 = 線裝

-

originally posted on 2006/07/28, rev on 08/19

A. 基本參考資源

1.線上辭典

Goo辭書(英和・和英・国語・新語の辞書検索)

可查字、詞、人物名、事件、專有名詞…

Yahoo Japan 辭書

2.百科全書中 “日本”篇

對日本各方面先有概括的了解 (推薦:大美百科全書[中文版])

3.分類表或標題表中”日本的歷史年代表”

B. 編目實務

1.日本語文∕輸入法

日本文字是由假名及漢體字所構成,假名亦標示讀音(即五十音)。基本上要認識及記住這五十音(可參考下列網址介紹五十音http://www.linguist.com.tw/E-learner/Japanese/j_50s/j_50s_index.ht)或字源表--可幫助記憶假名起源的漢字--http://ha-ibuki.com/japan_kana_main01.htm),如此才能順利地輸入平假名(Hiragana)或片假名(Katakana)。

因日文的字碼有多種(如Big-5,Unicode,JIS...等),故要看你所使用的編目自動化系統所採用或能接受哪種日文字碼,以便選擇適合的日文輸入法。若是Big-5碼者,常用”櫻花輸入法”(使用說明)輸入日文假名;若是Unicode碼,則可使用微軟內建的日文IME輸入法,它可輸入日文假名及漢體字。關於日文字碼的說明可參考: http://japeagle.iwarp.com/html/update.htm;關於輸入法的設定可參考: http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1005031907916或 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1005021701049。

微軟內建的日文IME輸入法,在語言顯示/輸入法列,若選擇IME Pad—Hand Writing,

則可用手寫方式找字,極為方便,如下圖:

※ 在查檢日本網站時,須用微軟的日文輸入法(Unicode)才行,不能使用

櫻花輸入法(Big-5)

2. 字碼及罕見字問題

編目單位應對罕用字、異體字…等訂出用字取碼的原則,下列是關於字碼的網站,可幫助找到所需的字及字碼:

1) Unihan Database (統漢字資料庫):可查unicode,CCCII,JIS…碼

簡介 (中華電子佛典協會新聞電子報2003/04網際導覽)

2) Unihan Radical-Stroke Index (統漢字 部首筆劃索引)

3) CNS11643中文標準交換碼全字庫(全字庫):可查CNS字碼,並有中文字碼介紹

4) 異體字字典(教育部) http://140.111.1.40/?open

另亦可參考我過去使用Innopac系統時所彙整的"日本特殊漢體字表"

延伸閱讀

中文字集字碼 (宋玉) 國家圖書館遠距學園課程

3. 辨識日文書

重要項目用語:

序言 → はしがき

跋→ あとがき

書名(title) → タイトル

關鍵字(keyword) → キーワード

作者(author) 如不易判斷何為姓與何為名時,可參考下列資源:

京都大學圖書館目錄

日本國會圖書館目錄

日本姓氏字典 (聯經出版)

叢書(series) → シリーズ

年代/出版年代:

----明治年份 + 1867 = 西元年份

----大正年份 + 1911 = 西元年份

----昭和年份 + 1925 = 西元年份

----平成年份 + 1988 = 西元年份或參考"日本年代對照表”

發兌 = 發行

裝訂:和裝 = 線裝

-

originally posted on 2006/07/28, rev on 08/19

Labels:

LIS -- technical

美國國會圖書館的新動向

今天看到大陸blog編目精靈一文"美國國會圖書館正在發生什麼——要數位資源還是實體資源?",很值編目人員關注。現將其文轉為繁體供參考。真要感謝精靈老師的研讀並為我們帶來如此多重要的新訊!-

美國國會圖書館正在發生什麼——要數位資源還是實體資源?

美國國會圖書館(LC)的參考館員Thomas Mann,最近在LC專業人員協會(The Library of Congress Professional Guild) 網站上發表題為“LC正在發生什麼”(What is Going on at the Library of Congress?) (2006-6-19,PDF檔,22頁)的長篇文章,稱“LC現管理層近來的一些決策在LC內外爆發抗議,LC正放棄它在國家共用編目系統的專業責任,破壞了它在得到[acquire]、編目、訪問[make accessible]及保存其獨一無二的館藏(尤其是圖書館藏)上的核心使命。” 據稱這些受到強烈質疑的決策包括以下五個:

1、委託的Calhoun報告提供了表面客觀的藉口,證明放棄國會圖書館標題表(LCSH)系統的正當性(還有其他降格LC編目與分類運作的建議)。 Thomas Mann另有長文“批判”Calhoun報告(A Critical Review,2006-4-3,PDF文件,25頁) [當初看到LC委託康奈爾大學的Karen Calhoun寫研究報告《改變目錄性質、與其他發現工具集成》,其實是有點奇怪的:LC編目專家多多,何以不自己做研究呢?]

2、單邊決定停止創建叢編規範檔,違背了LC以前同意的全國合作編目計畫(PCC)的標準。網路上的反對簽名者達3495人。 [4月20日LC宣佈停止對叢編的規範控制,5月1日即刻實施,一反以往凡事徵求意見的謹慎態度,很令人驚詫。因反響強烈,於5月4日宣佈推遲到6月1日實施。LC專業人員協會執委會於5月11日通過“對LC管理層停止生產叢編規範記錄生產的決議”(Resolution on the Library of Congress Management's Decision to Cease the Production of Series Authority Records) (PDF檔),代表採訪、編目、館藏建設與參考館員,表示強烈反對。然而,6月1日起,一切還是按決定實施了]

3、決定為保存目的,對非“天生數位”的傳統資料接受數位格式,代替紙本或縮微平片。5月份,LC同意取消Emerald集團出版物的印刷本,交換數位版的訪問權;4月,LC同意停止從University Microfilms收藏縮微平片的美國博士論文,交換對數位版的電子訪問。根據國家圖書館的責任,LC必須以可保存形式維持唯一完整的學位論文集。而現在的決定是“訪問”電子複本更便宜。近來論文討論維護數字格式與縮微品對比的天文數字費用,還不涉及仍未解決的仿真與遷移技術難題:計算數字保存的費用(Counting the Costs of Digital Preservation: Is Repository Storage Affordable? / Stephen Chapman) 數字黑洞(The Digital Black Hole / Jonas Palm)

4、LC版權局決定僅記錄登記者申請表上的資訊,不對實際登錄專案作任何查核,這使版權接受編目形同虛設。對未來研究者產生的問題見“版權局作出編目記錄的最終決定”( Copyright Office Makes Final Decision on Cataloging Record)(PDF文件,9頁)

5、最麻煩的是經過若干年,LC的圖書編目運作會持續不足並削弱,聲稱“無彈性的資金”必須在本領域大量緊縮,而事實上是管理層在“視野”上的改變,與維護傳統圖書館編目運作相比,無版權的特藏的數位化被置於更高的優先順序。 Thomas Mann認為,現管理層的目標“對全國的研究圖書館及學者有著意義深遠的負面影響。這一目標的特徵是‘將LC轉入數字時代’——但是,這‘數字時代’卻是從明顯視野狹窄的觀點所看到的。”[以下長篇分析未及細看]

到底是要數位資源還是實體資源,在資金有限的情況下,取捨是必然的。絕對是兩條路線的鬥爭!孰是孰非,怕只能留待未來判斷。然而LC管理層的決策,不但對美國,而且對全世界圖書館界,無疑都將產生很大的影響。

參見[blog文章]:

• 最新研究報告:改變目錄性質、與其他發現工具集成文中鏈結的“LC Professional Guild上關於“編目未來”的文章”在4月24日只有三篇,目前已有七篇,包括上面鏈結的幾篇。由上文看,不僅事關編目,值得繼續關注。

• 編目123:美國會圖書館宣佈將停建叢編規範記錄

• 數字黑洞

此篇原作:【作者: cat wizard 2006年07月24日 星期一 20:11】

註:斜體字為我Debra所加註

originally posted on 2006/07/26

美國國會圖書館正在發生什麼——要數位資源還是實體資源?

美國國會圖書館(LC)的參考館員Thomas Mann,最近在LC專業人員協會(The Library of Congress Professional Guild) 網站上發表題為“LC正在發生什麼”(What is Going on at the Library of Congress?) (2006-6-19,PDF檔,22頁)的長篇文章,稱“LC現管理層近來的一些決策在LC內外爆發抗議,LC正放棄它在國家共用編目系統的專業責任,破壞了它在得到[acquire]、編目、訪問[make accessible]及保存其獨一無二的館藏(尤其是圖書館藏)上的核心使命。” 據稱這些受到強烈質疑的決策包括以下五個:

1、委託的Calhoun報告提供了表面客觀的藉口,證明放棄國會圖書館標題表(LCSH)系統的正當性(還有其他降格LC編目與分類運作的建議)。 Thomas Mann另有長文“批判”Calhoun報告(A Critical Review,2006-4-3,PDF文件,25頁) [當初看到LC委託康奈爾大學的Karen Calhoun寫研究報告《改變目錄性質、與其他發現工具集成》,其實是有點奇怪的:LC編目專家多多,何以不自己做研究呢?]